Аускультативная картина при обструктивном бронхите

Обструктивный бронхит – диффузное воспаление бронхов мелкого и среднего калибра, протекающее с резким бронхиальным спазмом и прогрессирующим нарушением легочной вентиляции. Обструктивный бронхит проявляется кашлем с мокротой, экспираторной одышкой, свистящим дыханием, дыхательной недостаточностью. Диагностика обструктивного бронхита основана на аускультативных, рентгенологических данных, результатах исследования функции внешнего дыхания. Терапия обструктивного бронхита включает назначение спазмолитиков, бронходилататоров, муколитиков, антибиотиков, ингаляционных кортикостероидных препаратов, дыхательной гимнастики, массажа.

Общие сведения

Бронхиты (простые острые, рецидивирующие, хронические, обструктивные) составляют большую группу воспалительных заболеваний бронхов, различную по этиологии, механизмам возникновения и клиническому течению. К обструктивным бронхитам в пульмонологии относят случаи острого и хронического воспаления бронхов, протекающие с синдромом бронхиальной обструкции, возникающей на фоне отека слизистой, гиперсекреции слизи и бронхоспазма. Острые обструктивные бронхиты чаще развиваются у детей раннего возраста, хронические обструктивные бронхиты – у взрослых.

Хронический обструктивный бронхит, наряду с другими заболеваниями, протекающими с прогрессирующей обструкцией дыхательных путей (эмфиземой легких, бронхиальной астмой), принято относить к хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). В Великобритании и США в группу ХОБЛ также включены муковисцидоз, облитерирующий бронхиолит и бронхоэктатическая болезнь.

Обструктивный бронхит

Причины

Острый обструктивный бронхит этиологически связан с респираторно-синцитиальными вирусами, вирусами гриппа, вирусом парагриппа 3-го типа, аденовирусами и риновирусами, вирусно-бактериальными ассоциациями. При исследовании смыва с бронхов у пациентов с рецидивирующими обструктивными бронхитами часто выделяют ДНК персистирующих инфекционных возбудителей — герпесвируса, микоплазмы, хламидий. Острый обструктивный бронхит преимущественно встречается у детей раннего возраста. Развитию острого обструктивного бронхита наиболее подвержены дети, часто страдающие ОРВИ, имеющие ослабленный иммунитет и повышенный аллергический фон, генетическую предрасположенность.

Главными факторами, способствующими развитию хронического обструктивного бронхита, служат курение (пассивное и активное), профессиональные риски (контакт с кремнием, кадмием), загрязненность атмосферного воздуха (главным образом, двуокисью серы), дефицит антипротеаз (альфа1-антитрипсина) и др. В группу риска по развитию хронического обструктивного бронхита входят шахтеры, рабочие строительных специальностей, металлургической и сельскохозяйственной промышленности, железнодорожники, сотрудники офисов, связанные с печатью на лазерных принтерах и др. Хроническим обструктивным бронхитом чаще заболевают мужчины.

Патогенез

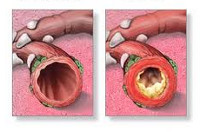

Суммация генетической предрасположенности и факторов окружающей среды приводит к развитию воспалительного процесса, в который вовлекаются бронхи мелкого и среднего калибра и перибронхиальная ткань. Это вызывает нарушение движения ресничек мерцательного эпителия, а затем и его метаплазию, утрату клеток реснитчатого типа и увеличение количества бокаловидных клеток. Вслед за морфологической трансформацией слизистой происходит изменение состава бронхиального секрета с развитием мукостаза и блокады мелких бронхов, что приводит к нарушению вентиляционно-перфузионного равновесия.

В секрете бронхов уменьшается содержание неспецифических факторов местного иммунитета, обеспечивающих противовирусную и противомикробную защиту: лактоферина, интерферона и лизоцима. Густой и вязкий бронхиальный секрет со сниженными бактерицидными свойствами является хорошей питательной средой для различных патогенов (вирусов, бактерий, грибков). В патогенезе бронхиальной обструкции существенная роль принадлежит активации холинергических факторов вегетативной нервной системы, вызывающих развитие бронхоспастических реакций.

Комплекс этих механизмов приводит к отеку слизистой бронхов, гиперсекреции слизи и спазму гладкой мускулатуры, т. е. развитию обструктивного бронхита. В случае необратимости компонента бронхиальной обструкции следует думать о ХОБЛ — присоединении эмфиземы и перибронхиального фиброза.

Симптомы острого обструктивного бронхита

Как правило, острый обструктивный бронхит развивается у детей первых 3-х лет жизни. Заболевание имеет острое начало и протекает с симптомами инфекционного токсикоза и бронхиальной обструкции.

Инфекционно-токсические проявления характеризуются субфебрильной температурой тела, головной болью, диспепсическими расстройствами, слабостью. Ведущими в клинике обструктивного бронхита являются респираторные нарушения. Детей беспокоит сухой или влажный навязчивый кашель, не приносящий облегчения и усиливающийся в ночное время, одышка. Обращает внимание раздувание крыльев носа на вдохе, участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры (мышц шеи, плечевого пояса, брюшного пресса), втяжение уступчивых участков грудной клетки при дыхании (межреберных промежутков, яремной ямки, над- и подключичной области). Для обструктивного бронхита типичен удлиненный свистящий выдох и сухие («музыкальные») хрипы, слышимые на расстоянии.

Продолжительность острого обструктивного бронхита – от 7-10 дней до 2-3 недель. В случае повторения эпизодов острого обструктивного бронхита три и более раз в год, говорят о рецидивирующем обструктивном бронхите; при сохранении симптомов на протяжении двух лет устанавливается диагноз хронического обструктивного бронхита.

Симптомы хронического обструктивного бронхита

Основу клинической картины хронического обструктивного бронхита составляют кашель и одышка. При кашле обычно отделяется незначительное количество слизистой мокроты; в периоды обострения количество мокроты увеличивается, а ее характер становится слизисто-гнойным или гнойным. Кашель носит постоянный характер и сопровождается свистящим дыханием. На фоне артериальной гипертензии могут отмечаться эпизоды кровохарканья.

Экспираторная одышка при хроническом обструктивном бронхите обычно присоединяется позже, однако в некоторых случаях заболевание может дебютировать сразу с одышки. Выраженность одышки варьирует в широких пределах: от ощущений нехватки воздуха при нагрузке до выраженной дыхательной недостаточности. Степень одышки зависит от тяжести обструктивного бронхита, наличия обострения, сопутствующей патологии.

Обострение хронического обструктивного бронхита может провоцироваться респираторной инфекцией, экзогенными повреждающими факторами, физической нагрузкой, спонтанным пневмотораксом, аритмией, применением некоторых медикаментов, декомпенсацией сахарного диабета и др. факторами. При этом нарастают признаки дыхательной недостаточности, появляется субфебрилитет, потливость, утомляемость, миалгии.

Объективный статус при хроническом обструктивном бронхите характеризуется удлиненным выдохом, участием дополнительных мышц в дыхании, дистанционными свистящими хрипами, набуханием вен шеи, изменением формы ногтей («часовые стеклышки»). При нарастании гипоксии появляется цианоз.

Тяжесть течения хронического обструктивного бронхита, согласно методическим рекомендациям российского общества пульмонологов, оценивается по показателю ОФВ1 (объему форсированного выдоха в 1 сек.).

- I стадия хронического обструктивного бронхита характеризуется значением ОФВ1, превышающим 50% от нормативной величины. В этой стадии заболевание незначительно влияет на качество жизни. Пациенты не нуждаются в постоянном диспансерном контроле пульмонолога.

- II стадия хронического обструктивного бронхита диагностируется при снижении ОФВ1 до 35-49% от нормативной величины. В этом случае заболевание существенно влияет на качество жизни; пациентам требуется систематическое наблюдение у пульмонолога.

- III стадия хронического обструктивного бронхита соответствует показателю ОФВ1 менее 34% от должного значения. При этом отмечается резкое снижение толерантности к нагрузкам, требуется стационарное и амбулаторное лечение в условиях пульмонологических отделений и кабинетов.

Осложнениями хронического обструктивного бронхита являются эмфизема легких, легочное сердце, амилоидоз, дыхательная недостаточность. Для постановки диагноза хронического обструктивного бронхита должны быть исключены другие причины одышки и кашля, прежде всего туберкулез и рак легкого.

Диагностика

В программу обследования лиц с обструктивным бронхитом входят физикальные, лабораторные, рентгенологические, функциональные, эндоскопичесике исследования. Характер физикальных данных зависит от формы и стадии обструктивного бронхита. По мере прогрессирования заболевания ослабевает голосовое дрожание, появляется коробочный перкуторный звук над легкими, уменьшается подвижность легочных краев; аускультативно выявляется жесткое дыхание, свистящие хрипы при форсированном выдохе, при обострении – влажные хрипы. Тональность или количество хрипов изменяются после откашливания.

Рентгенография легких позволяет исключить локальные и диссеминированные поражения легких, обнаружить сопутствующие заболевания. Обычно через 2-3 года течения обструктивного бронхита выявляется усиление бронхиального рисунка, деформация корней легких, эмфизема легких. Лечебно-диагностическая бронхоскопия при обструктивном бронхите позволяет осмотреть слизистую бронхов, осуществить забор мокроты и бронхоальвеолярный лаваж. С целью исключения бронхоэктазов может потребоваться выполнение бронхографии.

Необходимым критерием диагностики обструктивного бронхита является исследование функции внешнего дыхания. Наибольшее значение имеют данные спирометрии (в т. ч. с ингаляционными пробами), пикфлоуметрии, пневмотахометрии. На основании полученных данных определяются наличие, степень и обратимость бронхиальной обструкции, нарушения легочной вентиляции, стадия хронического обструктивного бронхита.

В комплексе лабораторной диагностики исследуются общие анализы крови и мочи, биохимические показатели крови (общий белок и белковые фракции, фибриноген, сиаловые кислоты, билирубин, аминотрансферазы, глюкоза, креатинин и др.). В иммунологических пробах определяется субпопуляционная функциональная способность Т-лимфоцитов, иммуноглобулины, ЦИК. Определение КОС и газового состава крови позволяет объективно оценить степень дыхательной недостаточности при обструктивном бронхите.

Проводится микроскопическое и бактериологическое исследование мокроты и лаважной жидкости, а с целью исключения туберкулеза легких – анализ мокроты методом ПЦР и на КУБ. Обострение хронического обструктивного бронхита следует дифференцировать от бронхоэктатической болезни, бронхиальной астмы, пневмонии, туберкулеза и рака легких, ТЭЛА.

Лечение обструктивного бронхита

При остром обструктивном бронхите назначается покой, обильное питье, увлажнение воздуха, щелочные и лекарственные ингаляции. Назначается этиотропная противовирусная терапия (интерферон, рибавирин и др.). При выраженной бронхообструкции применяются спазмолитические (папаверин, дротаверин) и муколитические (ацетилцистеин, амброксол) средства, бронхолитические ингаляторы (сальбутамол, орципреналин, фенотерола гидробромид). Для облегчения отхождения мокроты проводится перкуторный массаж грудной клетки, вибрационный массаж, массаж мышц спины, дыхательная гимнастика. Антибактериальная терапия назначается только при присоединении вторичной микробной инфекции.

Целью лечения хронического обструктивного бронхита служит замедление прогрессирования заболевания, уменьшение частоты и длительности обострений, улучшение качества жизни. Основу фармакотерапии хронического обструктивного бронхита составляет базисная и симптоматическая терапия. Обязательным требованием является прекращение курения.

Базисная терапия включает применение бронхорасширяющих препаратов: холинолитиков (ипратропия бромид), b2-агонистов (фенотерол, сальбутамол), ксантинов (теофиллин). При отсутствии эффекта от лечения хронического обструктивного бронхита используются кортикостероидные препараты. Для улучшения бронхиальной проходимости применяются муколитические препараты (амброксол, ацетилцистеин, бромгексин). Препараты могут вводиться внутрь, в виде аэрозольных ингаляций, небулайзерной терапии или парентерально.

При наслоении бактериального компонента в периоды обострения хронического обструктивного бронхита назначаются макролиды, фторхинолоны, тетрациклины, b-лактамы, цефалоспорины курсом 7-14 дней. При гиперкапнии и гипоксемии обязательным компонентом лечения обструктивного бронхита является кислородотерапия.

Прогноз и профилактика обструктивного бронхита

Острый обструктивный бронхит хорошо поддаются лечению. У детей с аллергической предрасположенностью обструктивный бронхит может рецидивировать, приводя к развитию астматического бронхита или бронхиальной астмы. Переход обструктивного бронхита в хроническую форму прогностически менее благоприятен.

Адекватная терапия помогает задержать прогрессирование обструктивного синдрома и дыхательной недостаточности. Неблагоприятными факторами, отягощающими прогноз, служат пожилой возраст больных, сопутствующая патология, частые обострения, продолжение курения, плохой ответ на терапию, формирование легочного сердца.

Меры первичной профилактики обструктивного бронхита заключаются в ведении здорового образа жизни, повышении общей сопротивляемости к инфекциям, улучшении условий труда и окружающей среды. Принципы вторичной профилактики обструктивного бронхита предполагают предотвращение и адекватное лечение обострений, позволяющее замедлить прогрессирование заболевания.

Источник

Необходимость аускультации при бронхите – одна из весомых причин, которая заставляет пациента идти к врачу. Если сбить температуру или принять отхаркивающие препараты можно без помощи врача, то прослушать состояние дыхательных путей неквалифицированному специалисту не под силу. Опытный врач по характеру хрипов и месту их локализации поставит точный диагноз и назначит правильное лечение, поэтому появление кашля – повод обратиться к врачу.

Дыхательные шумы

Движение воздуха по дыхательным путям, а также раскрытие просвета бронхов и альвеол сопровождается определенным шумом. Различают здоровый дыхательный шум и патологические дополнительные звуки – хрипы, крепитацию, звук трения плевры.

Прослушивая фонендоскопом область спины и груди, врач может определить, есть ли сбои в акте дыхания у пациента и какие этому причины.

К основным (здоровым) дыхательным шумам относят:

- Альвеолярное дыхание. Характерный звук слышен у каждого здорового человека. Он возникает при расширении альвеол и эластичного растяжении их стенок вследствие заполнения воздухом при вдохе. Имеет мягкий дующий звук, который не прекращается на протяжении всего акта вдыхания. Похожий звук слышен и в начальном этапе выдоха, когда стенки альвеол начинают стягиваться обратно. Незначительные изменения от общепринятого представления об альвеолярном шуме могут считаться нормальными и являться следствием физиологии (у людей астенического телосложения, детей). У таких пациентов одинаковые изменения прослушиваются в обоих легких.

- Бронхиальное. Слышится громче альвеолярного. Это объясняется быстрым и закрученным движением воздуха в области гортани и трахеи. На выдохе такой шум продолжается дольше, чем при вдыхании воздуха. В норме подобный тип шума должен прослушиваться только в определенных областях.

Дополнительные звуки, которые появляются при патологических состояниях:

- Влажные хрипы. Типичный симптом бронхита, который часто слышат все врачи. Хрипящий и булькающий звук появляется, когда вдыхаемый воздух проходит через бронхиальный секрет.

- Крепитация. Одновременное раскрытие множества альвеол звучит как треск или шуршание.

- Трение плевры. Возникает при воспалении в плевральной области и обезвоживании организма.

- Жесткое дыхание. Часто выслушивается при бронхиолите. Такой тип сопровождается грубым и усиленным как вдохом, как и выдохом.

Изменение дыхательных звуков при остром бронхите

Альвеолярное дыхание может, как усиливаться при воспалительном процессе, так и ослабляться. При патологическом состоянии изменение может появляться как на всем легком, так и на каком-то его участке. Иногда шум слышится более сильно, в других случаях – абсолютно не прослушивается.

Качество шума при альвеолярном дыхании зависит от количества альвеол, эластичности их стенок, скорости и полноты заполнения воздухом, длительности вдоха. Ослабление дыхания вызвано атрофией альвеол и рассасыванием перегородок, которые их разделяют. Это приводит к образованию крупных областей, которые менее эластичны и не спадают на выдохе.

При бронхите также наблюдается ослабление альвеолярного шума из-за воспалительного процесса и набухания стенок альвеол. Кроме того, при бронхите поступление воздуха затруднено из-за скопления мокроты, сужения просвета трахеи и бронхов.

Обструктивный бронхит, отек слизистой и бронхоспазм провоцируют усиление альвеолярного дыхания на выдохе. Это объясняется затруднением прохождения воздуха по дыхательным путям и напряжением стенок альвеол.

Жестким дыханием считается усиленный шум во время фазы вдоха и выдоха. Воспалительный процесс при бронхите приводит к неравномерному сужению эластичных стенок бронхиол, которое происходит достаточно резко.

Чаще всего при остром бронхите врач слышит хрипы, констатирует жесткое дыхание и замечает удлиненный выдох.

Процедура аускультации

С помощью фонендоскопа врач слушает дыхательные пути в различных локациях – сзади, спереди и сбоку. Цель аускультации – выявление шумов и определение их характера. Слушать можно в положении лежа, стоя и сидя.

Альвеолярное дыхание лучше всего выслушивается фонендоскопом спереди грудной клетки или же в области лопаток. Больной должен при этом глубоко дышать.

Во время аускультации врач обращает внимание на симметричность шума и идентичность основных типов. Кроме этого, он внимательно выслушивает патологические звуки в различных локализациях. При обнаружении нехарактерных звуков могут потребоваться дополнительные методы диагностики дыхательной системы или результаты анализа крови.

Опытный врач всегда качественно и внимательно слушает разные отделы дыхательных путей. Он может определить расположение, тембр, глубину и продолжительность шума, которого в норме быть не должно.

Виды хрипов

Патологические шумы, которые появляются при респираторных заболеваниях и отсутствуют в здоровом состоянии, называют хрипами. Различают такие виды:

- Влажные хрипы. Характерные булькающие звуки возникают при поступлении воздуха в дыхательные пути, когда в них скапливается мокрота. При бронхите они средне- или крупнопузырчатые. Пациента при этом беспокоит хриплый кашель, а врач рекомендует аптечные или народные отхаркивающие средства при бронхите. Сама полость легких в некоторой степени усиливает звук влажных хрипов. При их локализации в нижних отделах легких врач может заподозрить пневмонию. Если звук хорошо слышен под лопаткой вероятно наличие туберкулезного инфильтрата.

- Сухие хрипы. Возникают, когда проходимость бронхов нарушена. Свистящие хрипы в легких и над всей их поверхностью отчетливо слышны при бронхите и бронхопневмонии. В крупных бронхах звук напоминает жужжание, в более мелких – свист. Его слышимость может меняться – периодически звук ослабевает или пропадает, а затем усиливается. При бронхиальной астме наблюдается тотальное сужение бронхиального просвета и сухие хрипы выслушиваются по всей длине дыхательных путей. При бронхите сужение неравномерное, поэтому патологический шум может диагностироваться только в определенных областях. Более серьезные заболевания, например туберкулез, сопровождаются очаговым нарушением проходимости.

Патологические шумы доктор оценивает только после того, как получил данные о характере нормальных (основных) шумов пациента. Основные шумы рекомендуется выслушивать, когда пациент дышит носом, патологические – при глубоком вдохе через рот.

Бронхофония

Разновидность аускультации, когда врач слушает не чистое дыхание, а звуки во время разговора. Пациента шепотом просят произносить слова, которые содержат буквы «р» и «ч». У здорового человека звуки тихие, а бронхофония отсутствует. Скопление жидкости ухудшает проведение звука, а уплотнение легочной ткани – улучшает.

Диагностика дыхательной системы с помощью аускультации имеет свои недостатки, один из которых – наличие погрешности. При подозрении на воспалительный процесс часто назначаются дополнительные методы диагностики – рентген, бронхография, бронхоскопия и другие.

Главным направлением в лечении респираторных заболеваний является очищение дыхательных путей от скопившейся мокроты и облегчение дыхания. Для этого применяются отхаркивающие препараты и средства, разжижающие мокроту. Детям порошки и сиропы, разжижающие мокроту, разрешены с самого раннего возраста. Такие препараты имеют высокий профиль безопасности и помогают предотвратить тяжелые осложнения и дальнейшее распространение инфекции.

Видео об аускультации легких

На видео врач объясняет что это за процедура и как выполняется.

Источник