Анемия у больных туберкулезом

Среди важнейших проблем современного здравоохранения одно из первых мест занимает анемия.

Частота страдающих анемией людей ошеломляет. Установлено, что железодефицитной анемией страдают более 3 миллионов человек в мире.

По данным ВОЗ и Всемирного банка, анемия относится к трём ведущим причинам потери трудоспособности женщин в возрасте 15-44 лет.

На фоне анемии развиваются тяжёлые патологические состояния. Анемия представляет угрозу не только в связи с ухудшением общего состояния, но и в связи с повышенным риском возникновения онкологических и инфекционных заболеваний, снижением устойчивости организма к воздействию вредных факторов внешней среды.

Анемия — это состояние, обусловленное патологией эритроцитов или костного мозга, приводящей к снижению уровня гемоглобина в крови. Она проявляется недостаточностью железа, фолиевой кислоты, витамина В12, меди и других веществ.

Железо является жизненно необходимым микроэлементом, главная роль которого заключается в обеспечении организма кислородом. Поэтому большая часть железа используется для синтеза дыхательных белков — гемоглобина и миоглобина. Железо участвует в синтезе ДНК, играет важную роль в борьбе иммунной системы с бактериями и вирусами, способствует детоксикации вредных веществ в печени.

Небольшая часть железа расходуется на рост покровных тканей организма — кожи, ногтей. Железо входит в состав пигмента, окрашивающего волосы (рыжие волосы содержат в пять раз больше железа, чем другие).

Основным источником железа являются пищевые продукты животного происхождения (мясо, печень, почки). В тонком кишечнике происходит его реабсорбция.

В плазме крови железо циркулирует в форме белка трансферрина, вырабатываемого клетками печени. До 60% железа переносится данными белками в костный мозг, где используется для синтеза гемоглобина эритроцитов.

Кроме того, железо содержится (18%) в мышечном белке миоглобине, который обеспечивается кислородом мышц при напряженной физической работе.

Среднее содержание запасов железа в организме у мужчин составляет 600-1200 мг, у женщин 100-400 мг. Если запасы железа достаточны, то такое железо теряется со слущенным эпителием, а когда недостаток железа — то поступает в кровоток.

Наше сообщество в Одноклассниках. Вступай!

Из организма железо выводится с калом, с потом, при слущивании эпителия, при кровопотерях; у женщин во время менструаций, родов, в период лактации с грудным молоком.

Дефицит железа в организме приводит к повышению утомляемости, слабости, снижению памяти, снижению физической силы, ослаблению иммунной системы. А железодефицитное состояние проявляется в виде анемии, головокружения, головной боли, повышенной склонности к простудным и инфекционным заболеваниям, ломкости ногтей и костей, извращению вкуса, появления привкуса железа во рту, воспалительных и атрофических изменениях слизистой ротовой и носовой полостей.

Причинами дефицита железа является:

— неадекватное питание (вегетарианство, недоедание, низкое потребление витаминов, в частности витамина С);

— повышенный расход железа в организме (беременные женщины, подростки, спортсмены);

— кровопотери (кровоточащая язва, геморрой, обильная менструация, операции);

— гормональные нарушения (дисфункция щитовидной железы);

— глистные инвазии;

— отравление (ртуть, свинец);

— генетические дефекты эритроцитов.

Причины анемии в Казахстане

Анемия среди женщин главным образом обусловлена недостатком в питании железа.

Фактор питания в развитии железодефицитной анемии особенно значим для уязвимых групп населения, а именно детей, беременных и кормящих женщин.

Организм годовалого ребенка извлекает из пищи до 30% своей потребности в железе.

Организм взрослого человека 95% своих потребностей в железе может покрывать за счёт повторного использования железа стареющих эритроцитов и 5% — из пищевых источников.

Суточная потребность в железе для мужчин — 10 мг, для женщин — 18 мг, при беременности — 20 мг, при кормлении грудью — 25 мг.

Одной из причин анемии у женщин, помимо дефицита железа в пище, является потеря крови.

Ежемесячные потери крови с менструацией возрастают в среднем до 30 мл среди женщин, которые не применяют методы контрацепции; и до 50 мл — среди женщин, использующих внутриматочные контрацепции.

Потери крови могут происходить и в результате частых абортов.

При туберкулёзе анемия встречается часто.

Анализ пролеченных больных за период 2015-2017 гг.: в Степногрском межрайонном противотуберкулёзном диспансере анемия встречалась:

2015 г. — 26 больных (10,8%), 2016 г.- 25 больных (12,3%), 2017 г. — 56 больных (32%).

Поступившие больные, в основном женщины, уже имели сниженный гемоглобин. При туберкулёзной интоксикации усугубляется дефицит железа в организме (в течение 3-х лет поступило 94 женщины).

Остальные мужчины: у 3 кровохарканье — осложнившийся деструктивный туберкулёз легких; у 4 — железодефицитная анемия до лечения имелась.

Следовательно, чаще анемия встречается у женщин, больше за счёт физиологических аспектов женского организма.

Анемия является «группой риска» по туберкулёзу.

Профилактика анемии заключается в употреблении продуктов, содержащих большое количество железа (мясо, печень, сыры, яйца).

Здоровье каждого в его собственных руках!

Источник

Среди важнейших проблем современного здравоохранения одно из первых мест занимает анемия.

Частота страдающих анемией людей ошеломляет. Установлено, что железодефицитной анемией страдают более 3 миллионов человек в мире.

По данным ВОЗ и Всемирного банка, анемия относится к трём ведущим причинам потери трудоспособности женщин в возрасте 15-44 лет.

На фоне анемии развиваются тяжёлые патологические состояния. Анемия представляет угрозу не только в связи с ухудшением общего состояния, но и в связи с повышенным риском возникновения онкологических и инфекционных заболеваний, снижением устойчивости организма к воздействию вредных факторов внешней среды.

Анемия — это состояние, обусловленное патологией эритроцитов или костного мозга, приводящей к снижению уровня гемоглобина в крови. Она проявляется недостаточностью железа, фолиевой кислоты, витамина В12, меди и других веществ.

Железо является жизненно необходимым микроэлементом, главная роль которого заключается в обеспечении организма кислородом. Поэтому большая часть железа используется для синтеза дыхательных белков — гемоглобина и миоглобина. Железо участвует в синтезе ДНК, играет важную роль в борьбе иммунной системы с бактериями и вирусами, способствует детоксикации вредных веществ в печени.

Небольшая часть железа расходуется на рост покровных тканей организма — кожи, ногтей. Железо входит в состав пигмента, окрашивающего волосы (рыжие волосы содержат в пять раз больше железа, чем другие).

Основным источником железа являются пищевые продукты животного происхождения (мясо, печень, почки). В тонком кишечнике происходит его реабсорбция.

В плазме крови железо циркулирует в форме белка трансферрина, вырабатываемого клетками печени. До 60% железа переносится данными белками в костный мозг, где используется для синтеза гемоглобина эритроцитов.

Кроме того, железо содержится (18%) в мышечном белке миоглобине, который обеспечивается кислородом мышц при напряженной физической работе.

Среднее содержание запасов железа в организме у мужчин составляет 600-1200 мг, у женщин 100-400 мг. Если запасы железа достаточны, то такое железо теряется со слущенным эпителием, а когда недостаток железа — то поступает в кровоток.

Наше сообщество в Одноклассниках. Вступай!

Из организма железо выводится с калом, с потом, при слущивании эпителия, при кровопотерях; у женщин во время менструаций, родов, в период лактации с грудным молоком.

Дефицит железа в организме приводит к повышению утомляемости, слабости, снижению памяти, снижению физической силы, ослаблению иммунной системы. А железодефицитное состояние проявляется в виде анемии, головокружения, головной боли, повышенной склонности к простудным и инфекционным заболеваниям, ломкости ногтей и костей, извращению вкуса, появления привкуса железа во рту, воспалительных и атрофических изменениях слизистой ротовой и носовой полостей.

Причинами дефицита железа является:

— неадекватное питание (вегетарианство, недоедание, низкое потребление витаминов, в частности витамина С);

— повышенный расход железа в организме (беременные женщины, подростки, спортсмены);

— кровопотери (кровоточащая язва, геморрой, обильная менструация, операции);

— гормональные нарушения (дисфункция щитовидной железы);

— глистные инвазии;

— отравление (ртуть, свинец);

— генетические дефекты эритроцитов.

Причины анемии в Казахстане

Анемия среди женщин главным образом обусловлена недостатком в питании железа.

Фактор питания в развитии железодефицитной анемии особенно значим для уязвимых групп населения, а именно детей, беременных и кормящих женщин.

Организм годовалого ребенка извлекает из пищи до 30% своей потребности в железе.

Организм взрослого человека 95% своих потребностей в железе может покрывать за счёт повторного использования железа стареющих эритроцитов и 5% — из пищевых источников.

Суточная потребность в железе для мужчин — 10 мг, для женщин — 18 мг, при беременности — 20 мг, при кормлении грудью — 25 мг.

Одной из причин анемии у женщин, помимо дефицита железа в пище, является потеря крови.

Ежемесячные потери крови с менструацией возрастают в среднем до 30 мл среди женщин, которые не применяют методы контрацепции; и до 50 мл — среди женщин, использующих внутриматочные контрацепции.

Потери крови могут происходить и в результате частых абортов.

При туберкулёзе анемия встречается часто.

Анализ пролеченных больных за период 2015-2017 гг.: в Степногрском межрайонном противотуберкулёзном диспансере анемия встречалась:

2015 г. — 26 больных (10,8%), 2016 г.- 25 больных (12,3%), 2017 г. — 56 больных (32%).

Поступившие больные, в основном женщины, уже имели сниженный гемоглобин. При туберкулёзной интоксикации усугубляется дефицит железа в организме (в течение 3-х лет поступило 94 женщины).

Остальные мужчины: у 3 кровохарканье — осложнившийся деструктивный туберкулёз легких; у 4 — железодефицитная анемия до лечения имелась.

Следовательно, чаще анемия встречается у женщин, больше за счёт физиологических аспектов женского организма.

Анемия является «группой риска» по туберкулёзу.

Профилактика анемии заключается в употреблении продуктов, содержащих большое количество железа (мясо, печень, сыры, яйца).

Здоровье каждого в его собственных руках!

Источник

Различные формы туберкулеза при разной реактивности организма вызывают значительные отклонения в лейкоцитарной формуле и количестве лейкоцитов. Поданным Н.А. Шмелева (1959), число лейкоцитов у больных туберкулезом чаще (58%) достигает 6в109/л, при острых и тяжелых формах процесса — 12—15в109/л (35% случаев). Число лейкоцитов более 15в109/л встречается редко (3% больных), и в этих случаях надо искать другое заболевание или сочетание его с туберкулезом. По числу лейкоцитов можно судить о степени реакции отдельных частей кроветворной системы, поэтому при туберкулезе, как и при других заболеваниях, этот показатель не следует оценивать «оторванно» от лейкоцитарной формулы.

У взрослых туберкулезный процесс обычно вызывает увеличение числа палочкоядерных нейтрофилов. У больных с инфильтративными и очаговыми формами без распада отмечается палочкоядерный сдвиг (7—10%). При наличии деструкции легочной ткани количество палочкоядерных нейтрофилов может доходить до 10—20%. Значительное увеличение сдвига влево отмечается при обострении фиброзно-кавернозного туберкулеза, а также при распространенных процессах с явлениями распада. В этих случаях процент палочкоядерных может достигать 20—30, иногда появляются мета- и промиелоциты (0,5—0,25%).

При туберкулезе изменяется и характер зернистости нейтрофилов. Вместо обычной тонкой может появиться грубая патологическая зернистость, которая имеет не меньшее значение, чем изменение ядра. Для определения числа нейтрофилов с патологической зернистостью мазки крови надо окрашивать в буферном растворе. В норме до 6% нейтрофилов имеет патологическую зернистость. Увеличение в периферической крови числа нейтрофилов с патологической зернистостью указывает на истощение пула миелоцитов нейтрофильного ряда и образование из них менее дифференцированных клеток костного мозга. У больных с тяжелыми формами туберкулеза почти все нейтрофилы (80—90%) могут содержать патологическую зернистость, которая при затихании патологического процесса обычно сохраняется дольше других изменений гемограммы, свидетельствуя о неполном восстановлении функции костного мозга.

Клинически выраженный туберкулез протекает с нормальным числом эозинофилов в крови. Небольшая эозинофилия при отсутствии сдвига влево в сочетании с лимфоцитозом сопровождает благоприятно протекающие туберкулезные процессы. Гипоэозинофилия и особенно анэозинофилия отмечаются при тяжелом состоянии больных.

Число узкоплазменных лимфоцитов повышается в период ранней туберкулезной интоксикации, в начальный период первичного туберкулеза. Высокое число лимфоцитов Н.А. Шмелев (1959) связывает с реактивностью раннего периода первичной инфекции. Увеличение данного показателя в крови наблюдается и при затихании вспышки, инфильтративном и очаговом туберкулезе легких. При прогрессировании болезни он снижается вплоть до выраженной лимфопении (10% и менее). Это закономерное явление, связанное с угнетением лимфопоэза.

Нормальное количество моноцитов отмечается у 66% больных туберкулезом, ниже нормы — у 22%. Стойкое увеличение показателя бывает при свежей гематогенной диссеминации, которая может иметь место во всех фазах туберкулезного воспаления. В этих случаях определяется от 10 до 20% моноцитов при повторных анализах крови. Резкое снижение количества моноцитов может быть при тяжелом течении первичного туберкулеза и казеозной пневмонии. Колебания в содержании этих клеток зависят и от других агентов, вызывающих раздражение ретикулогистиоцитарной системы. Некоторую роль в данном процессе может играть также непереносимость химиопрепаратов, вызывающих побочные реакции, которые протекают с увеличением количества агранулоцитарных форм, в том числе моноцитов.

При обычном исследовании крови базофилы встречаются у 0,5— 1,8% больных. Н.А. Шмелев и А.И. Ковязина (1971), А.К. Герман и Б.П. Ли (1970) отметили увеличение абсолютного числа базофилов у 30% больных с активной формой туберкулеза легких. Способность базофильных лейкоцитов изменять свои морфологические свойства при реакции антиген — антитело широко используется в серологическом тесте Шелли для выявления антител к различным (в первую очередь лекарственным) антигенам.

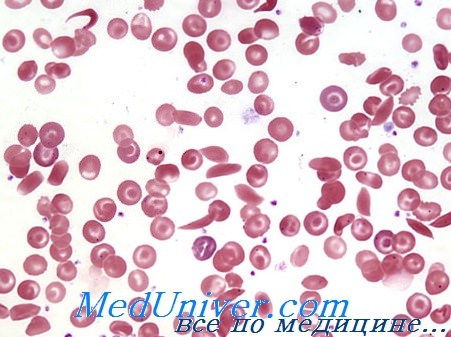

Состав красной крови у большинства больных туберкулезом остается в пределах нормы. Анемии отмечаются при первичной казеозной пневмонии, милиарном туберкулезе и некоторых формах диссеминированного туберкулеза. Число эритроцитов при этих формах падает до 1—2,5 в 1012/л, уровень гемоглобина — до 50 — 60 г/л.

В процессе химиотерапии могут возникать разнообразные изменения показателей крови, обусловленные токсическим и аллергическим воздействием препаратов на организм больного. Наиболее часто наблюдается реакция эозинофилов. Их число возрастает при лечении антибиотиками (стрептомицин, виомицин и канамицин, реже циклосерин и рифампицин). Гиперэозинофилия иногда может служить предшественником агранулоцитарных реакций, проявляющихся уменьшением числа гранулоцитов, нарастающим падением числа лейкоцитов, относительным повышением числа лимфоцитов и моноцитов и появлением в гемограмме плазматических и ретикулогистиоцитарных элементов. При использовании рифампицина, протионамида, этионамида и ПАСК наблюдается повышение процента моноцитов (до 10—18). При применении изониазида, ПАСК, стрептомицина, циклосерина и рифампицина описаны тяжелые осложнения в виде гемолитических и апластических анемий. Гемолитические анемии могут развиваться при повторном и интермиттирующем приемах рифампицина, протекать с острой почечной и печеночной недостаточностью. Кроме того, из гематологических осложнений при лечении рифампицином и этамбутолом описаны тромбоцитопении.

Лейкемоидные реакции, связанные с туберкулезной инфекцией, встречаются редко и наблюдаются преимущественно при диссеминированных формах в фазе острой диссеминации, протекающей с поражением костного мозга, селезенки и печени, лимфатических узлов, брюшной полости, и при остром туберкулезном сепсисе. В нашей стране они описаны Е.М. Тареевым (1948), Е.Д. Тимашевой (1963), за рубежом — Н. Reinwein. W. Rosing (1938), J. Tripatti и соавт. (1984).

Типы реакций

Различают два типа реакций:

гиперпластические (собственно лейкемоидные) и гипопластические.

При первом типе число лейкоцитов может достигать 20—30в109/л. Наряду с моноцитозом выявляются лимфопения, резкий сдвиг влево нейтрофилов с появлением единичных миелоцитов и промиелоцитов. Со стороны красной крови отмечается гипохромная анемия с уменьшением числа эритроцитов до 2—2,5в1012/л. Лейкемоидные реакции гиперпластического типа большей частью преходящи, иногда наблюдается цикличность в их течении, которую можно связать с волнами гематогенной диссеминации.

Гипопластический тип реакции наблюдается преимущественно при остром туберкулезном сепсисе, но иногда может возникать и у больных с диссеминированной формой, милиарным туберкулезом. В этих случаях для гемограммы характерна стойко выраженная тромбоцитопения 20,0—30,0»109/л> лейкопения 1—2в109/л с нейтропенией и относительным лимфоцитозом, иногда граничащие с агранулоцитозом, в красной крови — резко выраженная анемия: эритроциты до 1,5—2»1012/л, количество гемоглобина падает до 40,0—50,0—60,0 г/л.

С целью уточнения характера реакции крови и для ранней диагностики милиарного туберкулеза (протекающего с поражением гемопоэтической системы) рекомендуется производить цитологическое исследование костного мозга, лимфатических узлов. Это дает возможность в случаях туберкулезной этиологии процесса обнаружить специфические элементы туберкулезной гранулемы и микобактерии туберкулеза.

Источник

Кровь при туберкулезе. Гематологические показатели туберкулеза.В результате интоксикации, изменения реактивности организма и тканевых повреждений у больных туберкулезом наступают различные по характеру сдвиги в кроветворной системе. Существенную роль играют при этом не столько форма, сколько фаза и динамика процесса. При ограниченных и малоактивных его формах количество эритроцитов обычно находится в пределах нормы и отсутствуют признаки анемии. При массивных инфильтратах или творожистой пневмонии, при распространенном казеозном лимфадените, специфическом поражении кишечника, вовлечении в процесс печени, селезенки, костного мозга, а также после больших легочных или послеоперационных кровотечений отмечаются падение количества эритроцитов и изменение их морфологии (олиго- и полихромазия), а иногда мегалобластическая, апластическая или анемия смешанного типа (мегалобластическая и железодефицитная). При этом увеличивается содержание не вполне созревших эритроцитов — ретикулоцитов (свыше 0,5—1 % ) и количество кровяных пластинок (более 250 000—300 000). Подобным образом изменяется и эритропоэтическая функция костного мозга. Чаще и в большей мере при туберкулезе, но главным образом при выраженных, прогрессирующих и осложненных его формах изменяется лейкограмма. В части случаев может отмечаться умеренный лейкоцитоз (до 10000—15 000 лейкоцитов), реже лейкопения. Так, Е. Л. Кан (1972) наблюдала лейкопению у 20,7% больных с ограниченными и легко протекавшими формами процесса и у 12,5% — при деструктивном и прогрессирующем туберкулезе легких. Наиболее часто сдвиги наступают в лейкоцитарной формуле. Увеличивается количество нейтрофилов как в абсолютном, так и в относительном выражении за счет палочкоядерных форм (до 15—20%). Одновременно уменьшается содержание лимфоцитов (до 8—15%). При выраженном и затянувшемся инфильтративном процессе и обширном бронхогенном обсеменении появляется патологическая зернистость нейтрофилов. При диссеминации, по наблюдениям Н. Н. Боброва (1950) и Н. А. Шмелева (1959), нарастает моноцитоз (до 10—18%). Содержание эозинофилов в периферической крови колеблется также в зависимости от фазы процесса и аллергического состояния организма. Их количество уменьшается вплоть до анэозинофилии при тяжелых и затянувшихся вспышках болезни и, наоборот, увеличивается (до 8—10%) при рассасывании инфильтратов и плеврального выпота, а также при ранних формах первичного туберкулеза. В последнем случае одновременно нередко определяется и моноцитоз. Но при этом не отмечается выраженпой эозинофилии, характерной для «летучих» эозинофильных пневмоний аллергического или вирусного происхождения, когда в различных внутренних органах развиваются эозинофильные гранулемы.

Заслуживает внимания указание на увеличение абсолютного количества базофилов при активном туберкулезном процессе. Тромбоцитарный профиль периферической крови характеризуется увеличением удельного веса форм раздражения и дегенеративных элементов, что обусловлено степенью активности процесса и интоксикации. Фаза инфильтрации: умеренный или значительный лейкоцитоз, выраженный сдвиг пейтрофилов влево, нормальное или повышенное содержание нейтрофилов с патологической зернистостью, умеренное или значительное ускорение РОЭ, смещение тромбоцитограммы вправо за счет повышения содержания форм раздражения и дегенеративных элементов. Фаза распада: небольшой лейкоцитоз или нормальное количество лейкоцитов, увеличение процента нейтрофилов с патологической зернистостью и сдвигом влево, иногда с появлением миелоцитов, уменьшение количества эозинофилов и лимфоцитов, значительное ускорение РОЭ. Гемограмма у больных туберкулезом изменяется в процессе лечения. В благоприятных случаях нормализуется количественный и качественный состав кровяных клеток. Такие положительные сдвиги наступают обычно спустя 2—3 мес, т. е. через более длительный срок после исчезновения лихорадки и других симптомов интоксикации. Гематологические сдвиги исчезают тем быстрее, чем успешнее терапевтическое вмешательство, т. е. чем скорее прекращается интоксикация, рассасываются очаги и зоны инфильтрации, закрываются каверны, прекращается бацилловыделение. При развитии агранулоцитоза необходимо прекратить прием вызвавшего его медикамента. Аллергизация к препарату определяется лабораторными пробами (тест Шелли, реакция Уанье). Назначение нуклеината натрия или пентоксила, кортикостероидных гормонов, поливитаминов, гемотрансфузии способствует восстановлению костно-мозгового кроветворения. — Также рекомендуем «Биохимия крови при туберкулезе. Биохимические показатели крови.» Оглавление темы «Диагностика туберкулеза. Классификация туберкулеза.»: |

Источник