Анемия с увеличением непрямого билирубина

Новый проект на сайте:

ВОЗ стандарты развития ребенка: серия анимированных онлайн-калькуляторов

Следите за развитием Вашего ребенка. Сравните его рост, вес, индекс массы тела с эталонными показателями, разработанными экспертами ВОЗ…

Начало: Всегда ли повышенный билирубин свидетельствует о проблемах с печенью?

Повышение непрямого билирубина, вызванное нарушениями в системе крови

Повышение непрямого билирубина, вызванное заболеваниями печени

Распространено мнение, что повышенный билирубин в крови является верным признаком заболевания печени. Об ошибочности этого мнения говорится в первой части этой статьи — «Всегда ли повышенный билирубин свидетельствует о проблемах с печенью?». Там же узнаете том, почему при одних заболеваниях повышен прямой билирубин, а при других непрямой.

Что такое билирубин, чем отличается непрямой билирубин от прямого — об этом читайте в статье «Непрямой и прямой билирубин: особенности обмена»

Круг заболеваний, способных вызвать повышенный уровень билирубина в крови, довольно широк. Это обстоятельство делает диагностику непростой. В этой части статьи рассмотрены причины повышения непрямого билирубина. О причинах повышения прямого билирубина речь пойдет отдельно в следующей части: «Причины повышенного прямого билирубина».

Конечно, такое разделение довольно условно, ибо многие заболевания, в частности, острые вирусные гепатиты, сопровождаются повышением обеих форм билирубина. В таких ситуациях правильная интерпретация результата анализа бывает не так проста, как может показаться на первый взгляд.

Повышение непрямого билирубина, вызванное нарушениями в системе крови

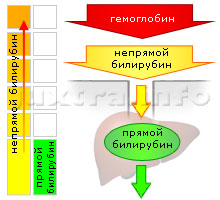

Схема 1. Повышенный непрямой билирубин. Причина — нарушения в системе крови. Непрямого билирубина так много, что даже здоровая печень неспособна его переработать в прямой и вывести из организма.

Схема 1. Повышенный непрямой билирубин. Причина — нарушения в системе крови. Непрямого билирубина так много, что даже здоровая печень неспособна его переработать в прямой и вывести из организма.

Массовое разрушение этитроцитов крови (гемолиз) приводит к высвобождению большого количества гемоглобина

В эту группу входят так называемые гемолитические анемии — заболевания, сопровождающиеся гемолизом (разрушением) эритроцитов крови. Высвободившийся гемоглобин является источником образования большого количества билирубина.

«Визитной карточкой» этого типа повышения билирубина является анемия (малокровие). В крови мало эритроцитов и гемоглобина. Организм пытается восполнить дефицит — в крови растёт число молодых, незрелых эритроцитов, т. н. «ретикулоцитов». Характерно также увеличение селезёнки, принимающей активное участие в утилизации разрушенных эритроцитов.

Печень абсолютно здорова, препятствий для выведения билирубина нет. Препятствием является само количество билирубина — вследствие массового разрушения эритроцитов его образуется так много, что печень не справляется с его выведением.

Последствие значительного накопления непрямого билирубина в организме при гемолитической анемии — гемолитическая желтуха.

| Признаки гемолитических анемий |

|---|

| Клинические симптомы малокровия — общая слабость, головокружение, бледность |

| Непрямой билирубин повышен |

| Прямой билирубин в норме |

| Пониженный гемоглобин крови |

| Ретикулоциты крови повышены |

| Селезёнка увеличена |

| Уробилиноген в моче резко повышен |

Внепечёночные заболевания, сопровождающиеся повышенным непрямым билирубином:

- Врождённые гемолитические анемии:

- Врождённая сфероцитарная гемолитическая анемия. Врождённое заболевание, которое начинает проявляться еще в детстве гемолитическими кризами. Причиной является низкая жизнеспособность эритроцитов вследствие повышенной проницаемости клеточной мембраны для ионов натрия. Характерна сферическая форма эритроцитов вместо нормальной двояковогнутой.

- Врождённая несфероцитарная гемолитическая анемия. Встречается преимущественно в странах Средиземноморья. Причиной заболевания является дефект ферментной системы эритроцитов, принимающей участие в процессе усвоения глюкозы. Нередко заболевание впервые проявляется после приёма аспирина, сульфаниламидов, фенацетина и других веществ-оксидантов. Диагностика возможна после исследования активности ферментов пентозофосфатного цикла.

- Серповидно-клеточная анемия. Имеет распространение в странах Африки, Среднего Востока и в Индии. Наследственное заболевание, начинается в раннем детстве. Причина — наличие в эритроцитах дефектного гемоглобина S, что приводит к снижению жизнесрособности эритроцитов и к склонности к тромбообразованию. Диагноз ставится на основании характерной серповидной формы эритроцитов и выявления гемоглобина S.

- Талассемия. Наследственное заболевание, встречающееся в странах Средиземноморья. Особая разновидность гемоглобина, т. н. гемоглобин F, в норме присутствует только у новорожденных и заменяется на обычный в течение первых месяцев жизни. У больных талассемией он остается на всю жизнь, составляя до 20% всего гемоглобина, что приводит к гемолитической анемии. Гемоглобин F выявляется при помощи электрофореза.

- Пароксизмальная ночная гемоглобинурия, или болезнь Маркьяфавы — Микеле. Характерны ночные кризы гемолитической анемии, которые сопровождаются болями в животе и наличием гемоглобина в моче.

- Приобретенные аутоиммунные гемолитические анемии. Многочисленные заболевания сопровождаются образованием антител к собственным эритроцитам, что приводит к их разрушению и к гемолитической анемии. Иммунологическое обследование обнаруживает антитела к эритроцитам. Характерной чертой этих заболеваний является отсутствие улучшения после устранения причины, а также улучшение после назначения глюкокортикоидов.

Аутоиммунную гемолитическую анемию могут провоцировать многие заболевания иммунного происхождения — диффузные заболевания соединительной ткани (ревматоидный артрит, системная красная волчанка), язвенный колит, лимфогранулематоз, лимфолейкоз. - Некоторые инфекционные заболевания:

- Малярия. С глобальным потеплением климата это заболевание из южных широт пробирается все дальше на север. Популярность поездок на отдых в южные края также способствует распространению этой инфекции. Вызывается внутриклеточным паразитом — малярийным плазмодием, размножающимся в эритроцитах. Переносчиками малярийного плазмодия являются некоторые виды комаров — aedes, culex, anopheles. Для малярии характерны приступы лихорадки с трех- или четырехдневным циклом, сопровождающиеся массовым гемолизом пораженных эритроцитов.

- Сепсис. Генерализованное инфекционное заболевание с поражением многих органов и систем, вызываемое различными микроорганизмами, в обиходе именуется «заражение крови». Сепсис может проявиться даже спустя месяцы после незначительных инфекций, как фурункул или кариозный зуб. Сепсис может принимать как острое и тяжёлое течение, так и хроническое со стёртыми проявлениями, Массовое разрушение эритроцитов и анемия вызваны как наличием гемолизирующих антител, так и воздействием бактериальных токсинов. Диагноз ставится на основании выделения микробов при бактериологическом исследовании крови.

- Гемолитическая болезнь новорожденных. Гемолиз эритроцитов происходит вследствие иммунологической несовместимости матери и плода, чаще всего по резус-фактору.

- Лекарственные гемолитические анемии. Прием некоторых лекарственных препататов сопровождается образованием в крови комплексов «медикамент-эритроцит», что приводит к разрушению последних. К комплексу «медикамент-эритроцит» могут вырабатываться и аутоантитела. Селезёнка часто бывает неувеличенной. Отмена препарата способствует улучшению. Эффективны глюкокортикоиды.

В числе виновников лекарственной гемолитической анемии замечены многие широкоупотребимые препараты (этот список далеко не полный):- самая частая причина — цефалоспориновые антибиотики (цефазолин, цефтриаксон и др.)

- пенициллин

- левомицетин

- рифампицин

- стрептомицин

- инсулин

- нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) — амидопирин, бутадион, индомемацин, анальгин и др.

- ацетилсалициловая кислота (аспирин)

- левофлоксацин

- нитрофурантоин

- пиридин

- противомалярийный препарат примахин

- сульфаниламидные препараты — сульфадиметоксин, сульфасалазин, сульфацил и др.

- Токсические гемолитические анемии. Гемолитические яды реализуют токсическое воздействие через разнообразные механизмы — блокирование ферментных систем, разрушение клеточной мембраны, провоцирование выработки аутоантител и др.

Гемолитические яды:

- свинец и его соединения

- мышьяк и его соединения

- соли меди. Среди них — медный купорос, главный компонент якобы безобидной «бордосской жидкости», которой дачники любят обрабатывать растения от болезней.

- нитробензол

- анилин

- нитробензол

- укусы насекомых — пауков, скорпионов

- укусы змей, в т. ч. гадюк

- отравление грибами

Повышение непрямого билирубина, вызванное заболеваниями печени

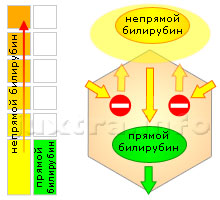

Схема 2. Повышенный непрямой билирубин. Причина — несостоятельность ферментных систем печёночных клеток.

Схема 2. Повышенный непрямой билирубин. Причина — несостоятельность ферментных систем печёночных клеток.

Трансформация непрямого билирубина в прямой происходит в печеночной клетке — гепатоците на пути от кровеносного капилляра к жёлчному. Врождённая несостоятельность ферментных систем печёночных клеток делает невозвожным процесс превращения билирубина из одной формы в другую и приводит к накоплению в организме непереработанного непрямого билирубина. Субстрат патологического процесса находится на субклеточном уровне, что делает диагностику чрезвычайно трудной. В отдельных случаях необходима биопсия (забор для микроскопического исследования) печёночной ткани. В отличие от непечёночных гемолитических анемий, селезёнка в этих случаях не увеличена.

Заболевания, принадлежащие к этой группе, немногочисленны и встречаются нечасто.

| Признаки повышения непрямого билирубина, вызванного заболеваниями печени |

|---|

| Непрямой билирубин повышен |

| Прямой билирубин в норме |

| Селезёнка не увеличена |

| Гемоглобин в норме |

| Ретикулоциты крови не повышены |

| Уробилиноген в моче умеренно повышен |

Заболевания печени, сопровождающиеся повышенным непрямым билирубином:

Схема 3a. Превращение непрямого билирубина в прямой путём соединения его с глюкуроновой кислотой происходит в печёночных клетках на поверхности т. н. микросом при участии фермента глюкуронилтрансферазы.

Схема 3a. Превращение непрямого билирубина в прямой путём соединения его с глюкуроновой кислотой происходит в печёночных клетках на поверхности т. н. микросом при участии фермента глюкуронилтрансферазы.

Схема 3b. По крайней мере 20% лекарственных препаратов, в их числе парацетамол, используют для своего метаболизма те же ферментные системы, что и непрямой билирубин. Вытеснение билирубина из ферментативных реакций веществами-конкурентами приводит к его накоплению в организме и к развитию негемолитической желтухи.

Схема 3b. По крайней мере 20% лекарственных препаратов, в их числе парацетамол, используют для своего метаболизма те же ферментные системы, что и непрямой билирубин. Вытеснение билирубина из ферментативных реакций веществами-конкурентами приводит к его накоплению в организме и к развитию негемолитической желтухи.

- Синдром Жильбера. Распространённое наследственное заболевание, при котором нарушен процесс трансформации непрямого билирубина в прямой вследствие врожденной аномалии фермента печёночных клеток глюкуронилтрансферазы. Болезнь обычно проявляется в период полового созревания. Имеет доброкачественное течение и обычно к 45 годам обострения становятся редкими.

- Семейная негемолитическая желтуха новорожденных (синдром Криглера-Найяра). Причиной является полное или частичное отсутствие в печёночной клетке фермента глюкуронилтрансферазы, призванного связывать непрямой билирубин с глюкуроновой кислотой, тем самым превращая его в прямой. Болезнь проявляется сразу после рождения тяжёлой желтухой.

- Синдром Люси-Дрискола. Негемолитическая желтуха новорожденных, обусловленная наличием в грудном молоке некоторых женщин стероидного гормона, блокирующего активность фермента глюкуронилтрансферазы, трансформирующего непрямой билирубин в прямой. Отмена грудного молока быстро ликвидирует проявления болезни.

- Приобретенные негемолитические желтухи. Противозачаточные средства, содержащие эстрадиол, парацетамол, морфин, рентгеноконтрастные препараты, рифадин и многие другие препараты используют для перехода через клеточную мембрану гепатоцита и для метаболизма в микросомах те же ферментные системы, что и непрямой билирубин, вытесняя при этом последний. Происходит т. н. конкурентное ингибирование (подавление) ферментов. При здоровой печени эффект вытеснения билирубина проявляется только при значительном превышении дозировок препарата. А вот на фоне уже имеющейся патологии (чаще всего это синдром Жильбера) даже обычные дозы указанных лекарств могут привести к развитию желтухи (см. схемы 3a и 3b). Алкоголь также может нарушать процесс конъюгации билирубина.

Читайте продолжение: Заболевания, при которых повышен прямой билирубин

Источник

Желтуха — это синдром, характеризующийся желтушным окрашиванием кожных покровов, слизистых оболочек и склер, обусловленный повышенным накоплением билирубина в сыворотке крови, а также других жидкостях и тканях организма.

Выявление желтухи не представляет трудностей, т.к. это хорошо заметный признак, обращающий на себя внимание не только медицинских работников, но и самого больного и окружающих его. Всегда значительно сложнее выяснить ее причину, т.к. желтуха наблюдается при многих как инфекционных, так и неинфекционных заболеваниях. Часто больные с механической желтухой ошибочно госпитализируются в инфекционный стационар с подозрением на инфекционный характер, что приводит к запоздалой диагностике и упущению времени для оптимального вмешательства.

В зависимости от первичной локализации патологического процесса, приводящего к развитию желтухи, и механизма возникновения выделяют следующие виды желтухи:

• Надпеченочная или гемолитическая желтуха — вызвана главным образом повышенной продукцией билирубина в связи с усилением распада эритроцитов и реже при нарушении плазменного транспорта билирубина. К ней относятся различные типы гемолитической желтухи — врожденные дефекты эритроцитов, аутоиммунные гемолитические желтухи, ассоциированные с В12- (фолиево-) дефицитной анемией, рассасывающиеся массивные гематомы, инфаркты, различного рода интоксикации, отравления. Повышенный гемолиз независимо от его этиологии всегда приводит к характерной клинической триаде: анемия, желтуха с лимонным оттенком, спленомегалия.

• Печеночная или паренхиматозная желтуха — обусловлена поражением гепатоцитов и/или холангиол. По ведущему механизму можно выделить несколько вариантов печеночных желтух. Она может быть связана с нарушением экскреции и захвата билирубина, регургитацией билирубина. Это наблюдается при остром и хроническом гепатитах, гепатозе, циррозе печени (печеночно-клеточная желтуха). В других случаях нарушаются экскреция билирубина и регургитация его. Подобный тип отмечается при холестатическом гепатите, первичном билиарном циррозе печени, идиопатическом доброкачественном возвратном холестазе, при печеночно-клеточных поражениях (холестатическая печеночная желтуха). В основе желтух может лежать нарушение конъюгации и захвата билирубина. Это отмечается при энзимопатической желтухе при синдромах Жильбера, Криглера-Найяра. Печеночная желтуха может быть связана с нарушением экскреции билирубина, например при синдромах Дабина-Джонсона и Ротора.

• Механическая или обтурационная желтуха — осложнение патологических процессов, нарушающих отток желчи на различных уровнях желчевыводящих протоков.

Обмен билирубина в организме

Основной источник билирубина — гемоглобин. Он превращается в билирубин в клетках ретикуло-гистиоцитарной системы, главным образом в печени, селезенке, костном мозге. За сутки распадается примерно 1% эритроцитов и из их гемоглобина образуется 10–300 мг билирубина. Приблизительно 20% билирубина образуется не из гемоглобина зрелых эритроцитов, а из других гемсодержащих веществ, этот билирубин называется шунтовым или ранним. Он образуется из гемоглобина распадающихся в костном мозге эритробластов, незрелых ретикулоцитов, из миоглобина и др.

При разрушении эритроцитов гемоглобин расщепляется на глобин, железосодержащий гемосидерин и не содержащий железа гематоидин. Глобин распадается на аминокислоты и снова идет на построение белков организма. Железо подвергается окислению и снова используется организмом в виде ферритина. Гематоидин (порфириновое кольцо) превращается через стадию биливердина в билирубин.

Образующийся билирубин поступает в кровь. Так как он не растворим в воде при физиологическом pH крови, то для транспортировки в крови он связывается с носителем — главным образом, альбумином.

Печень выполняет три важнейшие функции в обмене билирубина: захват из крови гепатоцитами, связывание билирубина с глюкуроновой кислотой и выделение связанного (конъюгированного) билирубина из гепатоцитов в желчные капилляры. Перенос билирубина из плазмы в гепатоцит происходит в печеночных синусоидах. Свободный (непрямой, неконъюгированный) билирубин отщепляется от альбумина в цитоплазматической мембране, внутриклеточные протеины гепатоцита захватывают билирубин и ускоряют его перенес в гепатоцит.

Поступив в гепатоцит, непрямой (неконъюгированный) билирубин переносится в мембраны эндоплазматической сети, где связывается с глюкуроновой кислотой под влиянием фермента глюкуронилтрансферазы. Соединение билирубина с глюкуроновой кислотой делает его растворимым в воде, что делает возможным переход его в желчь, фильтрацию в почках и обеспечивает быструю (прямую) реакцию с диазореактивом (прямой, конъюгированный, связанный билирубин).

Далее билирубин выделяется из печени в желчь. Экскреция билирубина из гепатоцита в желчь находится под контролем гормонов гипофиза и щитовидной железы. Билирубин в желчи входит в состав макромолекулярных агрегатов (мицелл), состоящих из холестерина, фосфолипидов, желчных кислот и незначительного количества белка.

Желчь течет согласно градиенту давления: печень выделяет желчь при давлении 300–350 мм.водн.ст., далее она накапливается в пузыре, который сокращаясь, создает давление 200–250 мм.вод.ст, что достаточно для свободного истечения желчи в ДПК при условии расслабления сфинктера Одди.

Билирубин поступает в кишечник и под действием бактериальных дегидрогеназ превращается в мезобилиноген и уробилиногеновые тельца: уробилиноген и стеркобилиноген. Основное количество уробилиногена из кишечника выделяется с калом в виде стеркобилиногена (60–80 мг в сутки), на воздухе превращающегося в стеркобилин, что окрашивает кал в коричневый цвет. Часть уробилиногена всасывается через стенку кишечника и попадает в воротную вену, затем в печень, где расщепляется. Здоровая печень полностью расщепляет уробилин, поэтому в норме в моче он не определяется.

Часть стеркобилиногена через систему геморроидальных вен попадает в общий кровоток и выводится почками (около 4 мг в сутки), придавая моче нормальный соломенно-желтый цвет.

Нормальное содержание билирубина в крови:

Общий: 5,1–21,5 мкмоль/л;

непрямой (неконъюгированный, свободный): 4–16 мкмоль/л (75–85% от общего);.

прямой (конъюгированный, связанный): 1–5 мкмоль/л (15–25% от общего).

Повышение уровня общего билирубина в крови (гипербилирубинемия) свыше 27–34 мкмоль/л приводит к связыванию его эластическими волокнами кожи и конъюнктивы, что проявляется желтушным окрашиванием. Тяжесть желтухи обычно соответствует уровню билирубинемии (легкая форма — до 85 мкмоль/л, среднетяжелая — 86–169 мкмоль/л, тяжелая форма — свыше 170 мкмоль/л). При полном блоке желчных протоков ежедневно происходит повышение уровня билирубина на 30–40 мкмоль/ч (до уровня 150 мкмоль/л, далее скорость снижается).

Интенсивность желтухи зависит от кровоснабжения органа или ткани. Сначала обнаруживается желтое окрашивание склер, несколько позднее кожных покровов. Накапливаясь в коже и слизистой, билирубин в сочетании с другими пигментами прокрашивает их в светло-желтый цвет с красноватым оттенком. В дальнейшем происходит окисление билирубина в биливердин, и желтуха приобретает зеленоватый оттенок. При длительном существовании желтухи кожные покровы приобретают черновато-бронзовую окраску. Таким образом, осмотр больного позволяет решить вопрос о длительности желтухи.

Источник: studfile.net

Читайте также

Вид:

Источник