Анемия но нормальный уровень железа

Недостаточное поступление железа с пищей может привести к опасному состоянию — железодефицитной анемии.

Роль железа в организме…

Железо — незаменимый для человеческого организма микроэлемент, участвующий в обеспечении кислородом тканей, органов и систем.

Чем опасен дефицит железа?

Суточная потребность взрослого человека в железе — примерно 12 мг. Употребление гематогена в дополнение к сбалансированному питанию может помочь поддержать нормальный уровень гемоглобина.

Как можно поднять уровень гемоглобина?

Как правило, значительные потери железа в организме сопровождаются угнетением иммунитета, вялостью, нервозностью, негативно сказываются на внешности и могут привести к анемии.

Профилактика анемии…

Людям, регулярно занимающимся спортом, может быть необходим прием биологически активных добавок в качестве дополнительного источника железа.

Почему организму требуется железо?

«Феррогематоген» — это не кондитерское изделие, а полноценная биологически активная добавка для уменьшения риска развития железодефицитной анемии.

Узнать стоимость…

Наше здоровье и самочувствие во многом зависят от минеральных веществ и микроэлементов, которые мы получаем из пищи и воды. Доля таких веществ составляет порядка 4% от нашего веса. Ведущую роль в обменных процессах, во влиянии на рост, развитие и репродуктивную функцию, на генетическую компоненту и состав крови играют… металлы. И одним из важнейших является железо. О нем и поговорим.

Роль железа в крови: вся правда о «железном здоровье»

Железо — составная часть многих ферментов и белков, без которых невозможны синтез коллагена и ДНК, метаболизм, иммунные и ферментативные реакции. Но в первую очередь этот микроэлемент необходим для снабжения тканей, органов и систем человека кислородом.

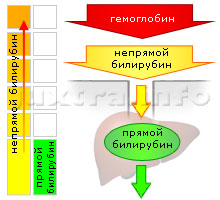

В костном мозге при участии железа синтезируется гемоглобин — белок, входящий в состав эритроцитов, которые и обеспечивают доставку кислорода от легких к тканям и выводят углекислый газ из тканей в легкие. В гемоглобине содержится около 70% всего железа, имеющегося в организме. От 5 до 10% железа присутствует в миоглобине, который обеспечивает дыхание мышечных тканей, от 20 до 25% откладывается в печени («про запас»). Оставшееся небольшое количество железа (порядка 0,1%, или 2,5 мг) связывается в плазме крови с трансферрином.

Нормы содержания железа в крови

Содержание железа в крови определяется несколькими способами. Самый простой и распространенный подход — клинический анализ крови, взятой из пальца. Он дает возможность оценить уровень гемоглобина, концентрация которого определяется в граммах на литр крови (г/л). Более сложные и точные исследования предполагают забор и анализ венозной крови:

- на потенциальную способность сыворотки крови к связыванию железа (ЛЖСС или НЖСС), которая при норме соответствует показателю от 20 до 60 мкмоль/л;

- на содержание железа в сыворотке крови (Fe serum или Iron serum), референсные значения которого у взрослых людей, т.е. старше 14 лет, находятся в диапазоне: для женщин — от 9 до 30 мкмоль/л, для мужчин — от 12 до 31 мкмоль/л.

- Определение результата общей железосвязывающей способности сыворотки крови (ОЖСС) производится суммированием результатов вышеизложенных исследований, т.е. ЛЖСС + Fe serum. В норме ОЖСС должна находиться в пределах 45–76 мкмоль/л. Кстати, если измерение производится в мкг/дл, то можно использовать формулу пересчета единиц: 1 мкмоль/л = 1 мкг/дл x 0,179.

Может ли быть понижено железо в крови при нормальном гемоглобине? К сожалению, такая ситуация встречается нередко. Поэтому чтобы измерить именно уровень железа в крови, требуется провести анализ той части железа, которая связана с трансферрином. А для получения реальной картины необходимо сопоставлять две величины — концентрацию гемоглобина и уровень железа в сыворотке крови. При анализе обоих показателей в некоторых случаях диагностируется пониженное железо в крови при нормальном гемоглобине. Большинство специалистов считают количество сывороточного железа основным показателем.

Нормальное содержание железа в крови — такое, при котором организм может полноценно функционировать. Этот показатель зависит от различных факторов, поэтому в зависимости от пола, возраста, роста и веса норма железа в крови человека может отличаться. Наиболее уязвимые категории с точки зрения обеспечения железом — это дети и подростки в период активного роста, беременные и кормящие женщины, которые разделяют свои запасы с младенцем, и пожилые люди, обменные процессы в организме которых проходят с затруднениями. Отслеживать уровень железа в крови также необходимо людям, испытывающим интенсивные физические нагрузки или страдающим хроническими кровотечениями.

Норма железа в крови у детей зависит в первую очередь от возраста. Так, нормальными показателями количества железа в крови новорожденных считаются от 18 до 45 ммоль/л при уровне гемоглобина 220 г/л. У младенцев до одного года нормальные значения ниже — от 7 до 18 мкмоль/л. Наконец, у детей от 1 до 14 лет нормой считаются показатели от 9 до 22 мкмоль/л железа. При этом показатели гемоглобина у детей 1–14 лет считаются достаточными в рамках 110–150 г/л.

Норма железа в крови для женщин, как говорилось выше, — от 9 до 30 мкмоль/л, но при уровне гемоглобина в пределах 120–150 г/л. А вот норма железа у беременных в крови ниже — допустимыми показателями концентрации гемоглобина являются 110–140 г/л. В период беременности с участием железа происходит формирование плаценты, кровеносной системы будущего малыша, накопление железа в его организме. Существенные расходы этого микроэлемена происходят из-за кровопотери во время родов, а также в период кормления малыша грудью.

Норма железа в крови мужчины — от 12 до 31 мкмоль/л при концентрации гемоглобина 130–170 г/л. Нормативы для мужчин значительно выше, чем для женщин. Это связано, в первую очередь, с действием мужского гормона тестостерона, а также с более высокой физической нагрузкой сильного пола, что требует увеличения энергетических затрат.

Причины, симптомы и возможные последствия железодефицита

Любое отклонение от нормы способно привести к целому ряду патологических состояний организма, нарушению его жизнедеятельности. Уровень железа в крови определяется интенсивностью его усвоения, а регулятором этой деятельности выступает тонкая кишка, в слизистой оболочке которой скапливаются запасы железа.

Если кишечник по каким-либо причинам перестает регулировать этот процесс, тогда в кровь железо начинает поступать в избытке. В этом случае диагностируется железо в крови выше нормы. Такая патология называется гемохроматоз, заметить его признаки можно по красноте кожи, боли в правом подреберье, а лабораторные анализы покажут концентрацию гемоглобина выше нормативных показателей. Гемохроматоз поддается быстрому и эффективному лечению.

Гораздо чаще диагностируется именно низкий уровень железа в крови. В качестве типичных причин такого состояния можно назвать:

- неправильный рацион питания;

- обильные потери крови;

- нарушение усвоения железа;

- повышенную потребность в микроэлементе.

Пониженное содержание железа в крови у здорового человека обычно объясняется недостатком элемента в потребляемых продуктах питания. Например, при употреблении мяса организм может усвоить не более 20% железа, рыбы — порядка 10%. Из продуктов растительного происхождения человек получает не более 6% содержащегося в них железа. Также надо помнить, что для переработки и правильного усвоения железа организму требуются дополнительные витамины и микроэлементы.

Как понять, что у вас пониженный уровень железа в крови? Существует ряд симптомов, которые заставляют насторожиться:

- сухие и ломкие волосы и ногти;

- изменение цвета губ и ногтей в сторону синих и голубых оттенков;

- неестественно бледная кожа;

- появление одышки, учащенное сердцебиение;

- слабость мышц, быстрая утомляемость;

- головные боли, шум в ушах, головокружение.

Если вы предполагаете наличие железодефицита, это повод непременно обратиться к врачу и провести необходимое обследование. Низкое содержание железа в крови вызывает уменьшение гемоглобина и кислородное голодание органов и тканей. Железодефицитная анемия, в простонародье называемая малокровием, требует лечения. Его отсутствие может привести к нарушению деятельности иммунной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и мочевыделительной систем.

Как повысить содержание железа в крови?

Главное требование своевременного поступления в организм всех необходимых веществ — здоровое питание. Поэтому чтобы не допустить формирования железодефицитных состояний, необходимо обогатить свой рацион продуктами, содержащими железо и ферменты, необходимые для его полноценного усвоения.

Известно, что наиболее ценно для человека так называемое гемовое железо. Оно входит в состав продуктов животного происхождения: баранины, говядины, мяса кролика, рыбы и птицы. Стоит отметить, что для полноценного усвоения гемового железа следует выбирать нежирное мясо. Лучшим продуктом в этом ряду считается говяжья печень, которая не только богата железом, но и содержит медь и витамины А, С и группы В, что помогает наиболее эффективному усвоению микроэлемента.

Другая форма — это негемовое железо, входящее в состав растительных продуктов. Получить необходимую норму микроэлемента из этой группы очень сложно, так как негемовое железо гораздо хуже усваивается. Чемпион среди этой группы продуктов — гречка. Ее можно употреблять в виде каши или размолотого порошка из сырой крупы. Причем гречку лучше не варить, а просто заливать кипятком и оставлять на ночь. Эффективно восполняют потребности организма в железе гранаты, яблоки и свекла.

Положительно на усвоение железа любой формы влияют соки и морсы с высоким содержанием витамина С, а также продукты, в которые входит кобальт, цинк и медь. Нежелательно употреблять железосодержащие продукты одновременно с хлебом, макаронами и рисом, молочными и кисломолочными продуктами, чаем или кофе.

Однако избавиться от железодефицитной анемии только при помощи правильного питания не всегда возможно. Врач, скорее всего, назначит медикаментозную терапию, подбирая необходимые средства в зависимости от тяжести состояния.

В случае, когда налицо острое железодефицитное состояние и требуется немедленное повышение уровня гемоглобина, используются препараты быстрого действия в форме инъекций. С помощью таких лекарств также лечатся сложные случаи хронических анемий и железодефицитные нарушения при патологиях желудочно-кишечного тракта. Примерами препаратов железа для инъекций служат:

- железа (III) гидроксид сахарозный комплекс;

- железосорбитоловый комплекс с цитратом в растворе декстрина, с содержанием 0,1 г железа (III);

- железа (III) гидроксид декстран и др.

Гораздо чаще при выявлении железодефицитной анемии врачи прописывают пациентам препараты пролонгированного действия, доза и длительность приема которых подбирается сугубо индивидуально. Среди рекомендуемых лекарственных препаратов этой группы можно назвать растворы для приема внутрь, содержащие:

- железа протеин сукцинилат;

- железа хлорид четырехводный.

Или таблетки, включая жевательные и пролонгированного действия:

- железа фумарат;

- железа сульфат;

- железа (III) гидроксид декстран;

- железа (III) гидроксид полимальтозат.

А также витаминно-минеральные и минеральные комплексы:

- железа глюконат + марганца глюконат + меди глюконат;

- железа сульфат + аскорбиновая кислота (витамин C);

- железа сульфат + фолиевая кислота (витамин В9) + цианокобаламин (витамин В12).

Отдельную категорию препаратов для нормализации уровня железа в организме составляют добавки к пище, в том числе производимые в виде десертов, содержащие в своем составе комбинации из микроэлементов и витаминов, например, гематоген.

Все перечисленные выше средства, за исключением инъекционных, не являются лечебными, однако служат для эффективной профилактики железодефицитных состояний. Дополнительно отметим, что бесконтрольное применение препаратов этой группы также недопустимо, поэтому прежде чем включить в свой рацион какую-либо пищевую добавку или витаминный комплекс, необходимо получить одобрение лечащего врача.

Источник

Анемия и ее виды. Железо в норме, суточные потери железаАнемия — снижение эритроцитарной массы со значением гематокрита менее 40% (37% у женщин) или гемоглобина ниже нормы более чем на 2 стандартных отклонения. Анемия проявляется бледностью, дыхательной недостаточностью и слабостью (не связанной с основной этиологией), эти признаки являются результатом пониженного уровня гемоглобина, приводящего к недостатку кислорода. По способности костного мозга продуцировать эритроциты и количеству молодых форм красных клеток крови (ретикулоцитов) причины анемии могут быть разделены на две категории: Гипопролиферативные анемии классифицируют, основываясь на размере красных клеток крови:

Недостаток железа — наиболее частая причина возникновения анемии во всем мире. Несмотря на то, что недостаток железа может встречаться у детей и подростков в период их быстрой фазы роста, железодефицитная анемия считается в основном результатом хронического кровотечения. У женщин это обычно связано с потерей крови во время менструации и беременности; в постклимактерическом периоде у мужчин и женщин железодефицитная анемия связана с патологической потерей крови, причины заболевания следует немедленно установить. Две трети железа содержится в гемоглобине. Железо необходимо для формирования сложной молекулы гема — кислородтранспортного компонента гемоглобина. Когда старые красные клетки крови разрушаются, все их железо сохраняется для новых красных клеток. Небольшое количество железа для красных клеток крови поступает с пищей. Пищевое (экзогенное) железо абсорбируется преимущественно в двенадцатиперстной кишке и проксимальном отделе тощей кишки частично как гем и его составные части посредством рецепторов поверхности клеток кишечного эпителия. Железо гема быстро абсорбируется и высвобождается из кольца порфирина с помощью гемоксигеназы в клетке. Негемовая абсорбция железа очень вариабельна, и многие продукты, такие как чай, яичный желток и отруби, мешают абсорбции железа. Избыточное железо запасается в клетке в качестве ферритинового комплекса. Железо, связанное с трансферрином, транспортируется в плазме. Железо-трансферриновые комплексы связываются с трансферриновыми рецепторами — мембранными гликопротеинами, эти рецепторы находятся на мембране зрелых эритроидных клеток. Что в результате ведет к поглощению с последующим высвобождением железа внутри клетки. Свободный трансферрин и трансферриновые рецепторы возвращаются на клеточную мембрану. Физиологическая дневная потеря железа составляет примерно: Сбор анамнеза и осмотр больного дают неполную информацию о состоянии пациента с железо-дефицитной анемией, но точный диагноз недостаточности железа зависит от одного или более специфических лабораторных тестов. Информация об уровне сывороточного ферритина может быть полезна для оценки запасов железа в организме, поскольку содержание ферритина связано с железодефицитной анемией в том случае, если нет конкурентного процесса, который аномально повышает его количество в крови, например инфекции или заболевания печени. К железодефицитной анемии приводит низкий уровень сывороточного железа и высокий показатель железосвязывающей емкости, т.е. соотношение данных параметров является показателем общей железосвязывающей емкости и характеризуется низким уровнем железа в организме. Микроцитоз является поздним симптомом. Самый чувствительный и специфичный тест в диагностике недостатка железа — исследование костного мозга путем его окрашивания для определения запасов железа, хотя в большинстве клинических случаев эта процедура не всегда нужна. — Также рекомендуем «Лечение железодефицитной анемии. Препараты железа и их побочные эффекты» Оглавление темы «Лекарства при системных заболеваниях. Лекарства при анемиях»: |

Источник

Анемия – это состояние, при котором снижается концентрация гемоглобина в плазме крови.

По этой причине возможности для переноса кислорода к тканям являются недостаточными для удовлетворения физиологических потребностей организма. Конкретные физиологические потребности варьируются в зависимости от возраста, пола, высоты проживания над уровнем моря, различных стадий беременности и от того, курит человек или нет.

Наиболее распространенной причиной анемии считается дефицит железа, но анемию могут вызвать:

- другие виды недостаточности питательных микроэлементов – фолиевая кислота, витамин B12 ;

- острые и хронические воспаления;

- врожденные или приобретенные нарушения, влияющие на синтез гемоглобина;

- патологии формирования или выживания эритроцитов.

При анемиях концентрация гемоглобина варьирует в широком диапазоне и зависит от степени тяжести и формы.

Что такое гемоглобин

Гемоглобин (Hb) – это красный железосодержащий пигмент крови. Он является основным компонентом эритроцитов и составляет 35 % от их общей массы. Это сложный белок, состоящий из гема (небелковая часть, комплекс железа с протопорфирином) и глобина, белкового компонента. Основные функции гемоглобина:

- переносить кислород от легких к тканям;

- выводить углекислый газ из организма;

- регулировать кислотно-основное состояние (обеспечивать нормальное течение окислительно-восстановительных процессов в плазме крови).

Существуют физиологические и патологические виды гемоглобина. Они различаются по аминокислотному составу глобина, физическим свойствам и сродству к кислороду.

К физиологическим гемоглобинам относятся НЬ А (гемоглобин взрослого) и Hb F. Основная масса гемоглобина у взрослого человека состоит из следующих фракций:

- Hb A1 (96−98 %) – главный;

- Hb A2 (2−3 %) – медленный;

- Hb F (1−2 %).

Гемоглобин F – плодный (фетальный). Он составляет основную массу Hb плода. У новорожденных его часть составляет 60 − 80 %. К пятому месяцу жизни его количество снижается до 10 %. А ко второму году жизни ребенка гемоглобин F исчезает практически полностью.

Гемоглобин A появляется у плода на сроке 12 недель. У взрослого он составляет основную массу.

Изменение соотношения типов гемоглобина в крови в клинической практике используют для диагностики различных патологических состояний. Гемоглобин F в концентрации до 10% можно обнаружить при апластической, мегалобластной анемиях.

Помимо физиологических гемоглобинов, существуют несколько патологических разновидностей гемоглобина, отличающихся друг от друга физико-химическими качествами: B(S), С, D, E, G, H, I, Y, К, L, M, N, О, Р и Q.

Патологические гемоглобины возникают в результате врожденного, передаваемого по наследству дефекта образования гемоглобина. Изменения молекулярной структуры Hb (нарушение синтеза цепей глобина) являются основой развития гемоглобинопатий. Это «молекулярные» болезни. Гемоглобинопатии (гемоглобинозы) могут являться причиной развития тяжелых стадий анемий гемолитического типа. Наиболее распространена гемоглобинопатия S — серповидно-клеточная анемия.

Уровень гемоглобина в крови у здоровых лиц составляет 132 – 164 г/л у мужчин и 115 – 145 г/л у женщин. Возрастные изменения в содержании гемоглобина приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Возраст | Эритроциты, × 10 12 /л | Гемоглобин, г/л | Ретикулоциты (молодые эритроциты), % |

| Новорожденные | 6,0 | 210,0 | 20,0 |

| 2 – 4 недели | 5,3 | 170,6 | 14,0 |

| 1 –3 месяца | 4,4 | 132,6 | 13,0 |

| 4 – 6 месяцев | 4,3 | 129,2 | 12,0 |

| 7 – 12 месяцев | 4,6 | 127,5 | 10,0 |

| Старше 2 лет | 4,2 – 4,7 | 116 – 135,0 | 7,0 |

| Взрослые: | 2 – 12,0 | ||

| мужчины | 4,0 – 5,1 | 132 – 164,0 | |

| женщины | 3,7 – 4,7 | 115 – 145,0 |

Определение концентрации гемоглобина в крови играет важнейшую роль в диагностике анемий. Заключение о наличии анемии основывается на результатах определения уровня гемоглобина и гематокритной величины Ht (часть объема крови, приходящаяся на эритроциты):

- для мужчин — снижение концентрации Hb ниже 140 г/л и показателя Ht менее 42 %;

- для женщин — менее 120 г/л и 37 % соответственно.

Концентрация гемоглобина в крови может повышаться до 180 − 220 г/л и выше:

- при опухолевых болезнях клеток костного мозга, повышенном образовании эритроцитов – эритремия;

- при симптоматическом повышении числа эритроцитов и гемоглобина (эритроцитоз), которое бывает при различных состояниях.

Изменения концентрации гемоглобина при различных заболеваниях представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Повышение концентрации Hb | Сниженная концентрация |

|

|

При некоторых заболеваниях наблюдается ложное повышение концентрации гемоглобина в крови.

Исследование концентрации гемоглобина в динамике дает важную информацию о клиническом течении заболевания и эффективности лечения.

Степени анемии у взрослых

Каждый из патогенетических вариантов анемий характеризуется определенными клинико-лабораторными признаками. Поэтому необходимы всестороннее исследование и комплексный подход к установлению диагноза.

Исследование по уровню гемоглобина

В зависимости от выраженности снижения уровня гемоглобина выделяют три степени тяжести анемии:

- легкая степень анемии;

- средняя стадия тяжести,

- тяжелая стадия.

Уровень гемоглобина для диагностирования степени анемии по тяжести протекания процесса указаны в Таблице 3.

Таблица 3

| Группа населения (взрослые) | Анемия легкой степени, г/л | Анемия средней степени тяжести, г/л | Тяжелая стадия анемии, г/л |

| Небеременные женщины (15 лет и старше) | 110 – 119 | 80 – 109 | Менее 80 |

| Беременные женщины | 100 – 109 | 70 – 99 | Менее 70 |

| Мужчины (15 лет и старше) | 100 – 129 | 80 – 109 | Менее 80 |

Во время беременности объем крови у женщины увеличивается. Вынашиваемому плоду необходимо железо. Поэтому концентрация гемоглобина у беременной резко меняется. В первом триместре уровень гемоглобина снижается. Во втором продолжает падать. А в третьем начинает повышаться.

Проживание выше уровня моря и курение увеличивают концентрации гемоглобина. Поэтому степени тяжести анемии могут недооцениваться у лиц, проживающих на больших высотах и среди курильщиков, если применяются стандартные предельные значения для анемии. В Таблице 4 представлены рекомендованные поправки к концентрациям гемоглобина, измеренным у людей, живущих на высоте более 1000 метров над уровнем моря.

В Таблице 5 показаны такие поправки для курильщиков. Эти поправки должны применяться к измеренным показателям степени анемии по тяжести, указанным в Таблице 3.

Таблица 4. Поправки к измеренным концентрациям гемоглобина по уровню проживания выше уровня моря (по высоте)

| Высота (в метрах выше уровня моря) | Поправка к измеренному значению гемоглобина (г/л) |

| Менее 1000 | |

| 1000 | -2 |

| 1500 | -5 |

| 2000 | -8 |

| 2500 | -13 |

| 3000 | -19 |

| 3500 | -27 |

| 4000 | -35 |

| 4500 | -45 |

Таблица 5. Поправки к измеренным концентрациям гемоглобина для курильщиков

| Статус курения (г/л) | Поправка к измеренному значению гемоглобина |

| Некурильщик | |

| Курильщик (все виды): | -0.3 |

| ½ – 1 пачка/день | -0.3 |

| 1 – 2 пачки/день | -0.5 |

| 2 и более пачек/день | -0.7 |

Для курильщиков, живущих в местах выше уровня моря, делаются две поправки.

Исследование по уровню гематокритной величины

Для оценки степени выраженности анемии широко применяют уровень гематокритной величины. Она показывает объемную фракцию эритроцитов в цельной крови: соотношение объемов эритроцитов и плазмы.

Ориентиры для определения предельных показателей Ht представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Возраст | Женщины, % | Мужчины, % |

| Кровь из пуповины 1−3 дня 1 неделя 2 неделя 1 месяц 2 месяца 3−6 месяцев 0,5−2 года 3−6 лет 7−12 лет 13−16 лет 17−19 лет 20−29 лет 30−39 лет 40−49 лет 50−65 лет | 42−60 45−67 42−66 39−63 31−55 28−42 29−41 32,5−41 31−40,5 32,5−41,5 33−43,5 32−43,5 33−44,5 33−44 33−45 34−46 | 42−60 45−67 42−66 39−63 31−55 28−42 29−41 27,5−41 31−39,5 32,5−41,5 34,5−47,5 35,5−48,5 38−49 38−49 38−49 37,5−49,5 |

При анемии эти показатели могут снижаться до 25 − 15 %. Также гематокритная величина служит ориентиром для суждения о проводимом лечении.

Исследование по количеству эритроцитов

Снижение уровня гемоглобина и эритроцитов происходит не всегда параллельно. Поэтому одновременно с определением содержания гемоглобина необходимо определять уровень эритроцитов в периферической крови.

Количество эритроцитов в крови (RBC) — важный показатель. Эритроцит — наиболее многочисленный элемент крови, содержащий гемоглобин. Он образуется из ретикулоцита (предшественник, «молодой» эритроцит) по выходе из красного костного мозга.

Ориентировочные величины количества эритроцитов в крови здорового человека представлены в Таблице 7.

Таблица 7

| Возраст | Женщины, ×1012/л | Мужчины, ×1012/л |

| Кровь из пуповины 1−3 дня 1 неделя 2 недели 1 месяц 2 месяца 3−6 месяцев 0,5−2 года 3−12 лет 13−16 лет 17−19 лет 20−29 лет 30−39 лет 40−49 лет 50−59 лет 60−65 лет Более 65 лет | 3,9−5,5 4,0−6,6 3,9−6,3 3,6−6,2 3,0−5,4 2,7−4,9 3,1−4,5 3,7−5,2 3,5−5 3,5−5 3,5−5 3,5−5 3,5−5 3,6−5,1 3,6−5,1 3,5−5,2 3,4−5,2 | 3,9−5,5 4,0−6,6 3,9−6,3 3,6−6,2 3,0−5,4 2,7−4,9 3,1−4,5 3,4−5 3,9−5 4,1−5,5 3,9−5,6 4,2−5,6 4,2−5,6 4,0−5,6 3,9−5,6 3,9−5,3 3,1−5,7 |

Снижение количества эритроцитов в крови (эритроцитопения) — один из критериев анемии. Стадии тяжести при различных анемиях разные:

- При железодефицитной анемии на почве хронических кровопотерь количество эритроцитов может быть в пределах нормы или пониженным умеренно — 3 − 3,6×1012/л.

- При острой кровопотере, В12-дефицитной анемии, гипопластической анемии, гемолитических анемиях после гемолитического криза количество эритроцитов в крови может снижаться до 1 − 1,6×1012/л. Это показатель для проведения неотложных лечебных мероприятий.

Количество эритроцитов также снижается при увеличении объема циркулирующей крови — беременность, повышение содержания общего белка крови, избыточное содержании воды в организме.

Цветовой показатель

Иногда для постановки диагноза выполняется анализ качественного состава гемоглобина. Цветовой показатель отражает относительное содержание гемоглобина в эритроците. По цветовому показателю анемия делится на:

- гипохромные – менее 0,8;

- нормохромные – 0,85 – 1,05;

- гиперхромные – более 1,1.

Разделение базируется на простейшей оценке – цветности, насыщенности эритроцитов при их микроскопии и расчете цветового показателя.

Гипохромная анемия – снижение цветового показателя – может быть следствием либо уменьшения объема эритроцитов (микроцитоз), либо малой насыщенности нормальных по объему эритроцитов гемоглобином. Гипохромия — истинный показатель дефицита железа в организме (железодефицитная анемия) или нарушения усвоения железа клетками красного костного мозга, приводящего к нарушению синтеза гема.

Гиперхромная анемия –увеличение цветового показателя – связано только с повышением объема эритроцита, а не с повышенным насыщением его гемоглобином, поэтому гиперхромия всегда сочетается с наличием в крови аномально больших по размеру эритроцитов (макроцитов).

К гиперхромным анемиям относят:

- мегалобластные – при недостатке витамина В12 , фолиевой кислоты;

- гипопластические (апластические) – резкое угнетение костномозгового кроветворения, что сопровождается снижением количества эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов;

- хронические гемолитические – когда процесс разрушения эритроцитов преобладает над процессом восстановления;

- сидеробластные (сидероахрестические), в основе которых лежит нарушение образования гема вследствие дефекта синтеза протопорфирина – предшественника гема;

- острые постгеморрагические в случае сильной кровопотери.

Гиперхромная анемия сопутствует циррозу печени, возникает при снижении функции щитовидной железы, приеме цитостатических препаратов, пероральных контрацептивов, противосудорожных лекарств.

Анемия легкой степени тяжести

Анемия длительно может не вызывать каких-либо клинических проявлений. Железодефицитное состояние наблюдается у 30 % женщин, в некоторых государствах этот показатель достигает 70 %. Высокий показатель пациенток с анемическим синдромом в нашей стране связан большим числом родов, низким содержанием мяса в рационе.

При железодефицитной анемии термин «анемия легкой степени» употребляется некорректно: если анемия выявлена, дефицит железа уже прогрессирует. Лечение препаратами железа на этой стадии проводить необходимо, так как недостаток микроэлемента имеет последствия, даже когда анемия клинически не проявляется.

Наряду с железодефицитной анемией выделяют железодефицитное состояние без анемии. Это сидеропения – пониженное содержание железа в плазме крови, уменьшение содержания железа в запасах при нормальных показателях гемоглобина и числа эритроцитов.

Скрытый дефицит железа – это стадия, предшествующая железодефицитной анемии. Если нет восполнения недостатка железа, рано или поздно наступает анемия.

Средняя степень

При железодефицитной анемии у большинства больных снижение Hb относительно умеренное (до 85 − 114 г/л), значительно реже развивается более выраженное – до 60 − 84 г/л.

Анемия в этой стадии может проявляться такими клиническими симптомами:

- слабость, утомляемость;

- одышка, сердцебиение при нагрузке;

- головокружение, потемнение в глазах при быстром вставании и в душном помещении;

- пульсация в висках, шее;

- головная боль;

- возможно ослабление внимания, ухудшение памяти, снижение умственной работоспособности;

- утяжеляется течение ишемической болезни сердца;

- бледность кожи и слизистых.

У части больных с железодефицитной анемией описывается связь с синдромом «беспокойных ног». Он характеризуется потребностью двигать ногами из-за возникающего в них ощущения дискомфорта, в основном в вечернее и ночное время.

Появление сердцебиения будет характеризовать переход в стадию выраженного анемического синдрома.

Что такое анемия 3 степени

Значительное снижение концентрации Hb в крови (до 50−85 г/л) возникает в случае острой кровопотери, гипопластической анемии, гемолитической анемии после гемолитического криза, витамин В12-дефицитной анемии.

Острая кровопотеря, представляющая опасность для здоровья взрослого человека, – 500 мл. После массивного кровотечения собственно анемии (то есть снижения концентрации гемоглобина) не наблюдается: снижение объема циркулирующей крови в течение несколько часов не сопровождается уменьшением количества эритроцитов в плазме. Наоборот, высвобождающиеся из тканевых депо эритроциты приводят к повышению концентрации гемоглобина и эритроцитов. Лишь в последующем, когда восстанавливается объем циркулирующей крови за счет поступления жидкости из тканей в кровоток, нарастает анемия.

Причиной возникновения анемии тяжелой стадии могут быть:

- травмы;

- хирургическое вмешательство;

- кровотечение при язве желудка или двенадцатиперстной кишки, из расширенных вен пищевода;

- при нарушении гемостаза (защитной реакция организма, выражающейся в остановке кровотечения при повреждении стенки сосуда);

- при внематочной беременности;

- при заболеваниях легких.

При быстрой потере крови за малый промежуток времени развивается острая сосудистая недостаточность (коллапс), вызванная опустошением сосудистого русла, потерей плазмы. При массивной кровопотере наступает кислородное голодание из-за потери эритроцитов, когда эта потеря уже не может быть компенсирована ускорением циркуляции за счет учащения сердечных сокращений.

Пациент ощущает слабость, шум в ушах, тошноту, жажду. Вначале он возбужден, затем наступает упадок сил. Симптомы коллапса:

- мертвенная бледность кожи;

- частое, поверхностное дыхание;

- пульс малого наполнения и напряжения;

- артериальное давление снижено.

Лечение направлено на борьбу с острой кровопотерей и острой сосудистой недостаточностью: остановка кровотечения, переливание крови, эритроцитарной массы, ?