Актуальность всех анемий в россии

Железодефицитная

анемия является очень важной проблемой

педиатрии и имеет не только медицинский,

но и социальный характер. Это обусловлено

широкой распространённостью анемии

среди детей, а также значительностью

отрицательных последствий для их

здоровья.

Последствия

железодефицита крайне неприятны, так

как любой недостаток железа в организме

нарушает снабжение клеток кислородом,

развивается железодефицитная анемия,

снижается иммунитет и, как следствие

этого, увеличивается риск инфекционных

заболеваний. У детей происходит задержка

роста и умственного развития, повышается

утомляемость и снижается успеваемость,

дети постарше жалуются на постоянную

усталость, происходят нежелательные

изменения в тканях и органах. Особой

ранимостью при железодефиците подвержены

эпителиальные ткани: кожа, слизистая

полости рта, желудочно-кишечного тракта

и дыхательных путей. Одной из причин

различных экзем, дерматитов и других

заболеваний кожи может служить именно

железодефицит. Нарушение слизистой ЖКТ

сопровождается нарушением процесса

всасывания питательных веществ, в том

числе витаминов и микроэлементов, таким

образом замыкается порочный круг.

Вовлечение в патологический процесс

центральной нервной системы при

железодефиците подтверждается отставанием

психомоторного развития детей, обеднением

их эмоциональной сферы с преобладанием

плохого настроения, вялости,

раздражительности, плаксивости. У

школьников значительно снижается

способность к концентрации внимания,

они быстро утомляются, у них снижается

индекс интеллектуальности. Как видно

из выше сказанного, железо невероятно

важно для растущего организма. По данным

педиатров, в нашей стране от ЖДА страдает

более 60% дошкольников и треть школьников.

К сожалению, эта проблема имеет тенденцию

роста.

Основной причиной

дефицита железа у детей всех возрастных

групп остаётся несбалансированное

питание.

«Влияние

питания является определяющим в

обеспечении оптимального роста и

развития человеческого организма, его

трудоспособности, адаптации к воздействию

различных агентов окружающей среды, и

в конечном итоге можно считать, что

фактор питания оказывает определяющее

влияние на длительность жизни и активную

деятельность человека» (А. А. Покровский).

Здоровье человека более, чем на 90%

определяется его пищевым статусом.

Любое отклонение от так называемой

формулы сбалансированного питания

приводит к определённому нарушению

функций организма, особенно если эти

нарушения достаточно выражены и

продолжительны по времени. У 60-75% в

рационе в избытке присутствуют мучные

блюда и молоко, содержание железа в

которых невелико. Нерегулярное

употребление мясных продуктов и

вегетарианство (иногда вынужденное, к

сожалению — из-за материального положения

семьи) неизбежно приводит к недостатку

железа в организме ребёнка.

Что касается

младенцев, то в организме плода в период

внутриутробного развития содержание

железа невелико: потребность в нём

удовлетворяется за счёт материнской

крови. Незадолго до рождения содержание

железа резко увеличивается, и ребёнок

появляется на свет с определённым

запасом этого необходимого микроэлемента,

которого хватает в среднем на полгода.

Потом он истощается, и это обстоятельство

является как бы сигналом растущему

организму: пора переходить на дополнительное

питание. Так дело обстоит у здоровых

детей, родившихся в срок при нормально

протекающей беременности и находящихся

на грудном вскармливании. Среди

недоношенных детей, дети от многоплодной

беременности или беременности протекающей

с осложнениями, ЖДА диагностируется на

первом году жизни у 59-100% детей.

У детей,

находящихся на искусственном или

смешанном вскармливании, ЖДА диагностируется

в два раза чаще, чем у детей находящихся

на грудном вскармливании. Высок процент

анемии у быстрорастущих детей, темпы

роста которых опережают общепринятые

стандарты (72%).

Несмотря на то,

что ЖДА является одним из наиболее

изученных заболеваний, но до сих пор

остаётся неуправляемой патологией. При

сложившейся ситуации по заболеваемости

анемией, необходима разработка и

реализация программ по профилактике и

лечению ЖДА, что, в свою очередь, снизит

в дальнейшем процент попадания детей

в группу лиц с определёнными образовательными

потребностями. Одним из условий её

подготовки является сбор информации о

распространённости анемии и тяжести

болезни.

В свете

вышеизложенного, целью нашего исследования

явилось изучение распространённости

ЖДА среди детей, проживающих в городе

Петропавловск и её влияние на их

дальнейшее психофизическое развитие.

Исследование было основано на

статистической выборке.

Актуальность

Железодефицитные

анемии (ЖДА) — широко распространенные

заболевания, при которых снижается

содержание железа в сыворотке крови,

костном мозге и других депо. В результате

этого нарушается образование гемоглобина,

а в дальнейшем и эритроцитов, возникают

гипохромная анемия и трофические

расстройства в тканях.

По

данным Всемирной организации

здравоохранения (ВОЗ), железодефицитные

анемии встречаются у 1,7 млрд. населения

земного шара, а людей со скрытым дефицитом

железа, когда уровень гемоглобина

остается еще нормальным, а запасы железа

снижены — в 2 раза больше.

Группами

риска развития анемии являются женщины

детородного возраста, беременные и

кормящие грудью, дети в период быстрого

роста, доноры. Даже в развитых странах

Европы от 7 до 14 % женщин репродуктивного

возраста страдают железодефицитным

малокровием, В странах с более низким

уровнем жизни частота анемии достигает

50-60 %. В России до 30 % населения имеет

признаки железодефицитной анемии.

Таким

образом, дефицит железа — это одно из

наиболее распространенных патологических

состояний, которое встречается у 25-30 %

населения планеты, в связи с чем проблема

профилактики и лечения этого состояния

имеет большое социальное значение и

выходит за рамки одной только медицинской

компетенции.

Цель работы:

Изучить

деятельность фельдшера по организации

профилактической работы, направленной

на снижение анемии у детей младшего

возраста.

Задачи работы:

На теоретическом

материале изучить причины, клинические

проявления, лечение, дифференциальную

диагностику железодефицитной анемии,

как наиболее часто встречающуюся у

детей.Выделить ведущие

направления деятельности фельдшера

по профилактике анемии.На практическом

материале проанализировать истории

развития детей до 3-х лет (анализ Ф.112,

анализ работы отделения гематологии

«ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» и детской

поликлинике №6 г. Рязани) выявить

факторы, направляющие на развитие

железодефицитной анемии у детей.Сделать выводы и

наметить пути работы фельдшера по

профилактике железодефицитной анемии

у детей.Разработать

практические рекомендации по улучшению

профилактической работы фельдшера.

Гипотеза:

Нерациональное

питание ребенка, перенесенные заболевания,

недоношенные и маловесные, все это ведет

к развитию железодефицитной анемии у

детей.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Оглавление

СОДЕРЖАНИЕ 2

ВВЕДЕНИЕ 3

1. АНЕМИЯ 5

1.1 Причины анемии 5

1.2. Патогенез анемии 8

1.3. Проявления заболевания 8

1.4. Редкие формы анемии 10

1.5 Диагностика 11

1.6. Лечение 14

2. ПРОФИЛАКТИКА АНЕМИИ 16

2.1. Первичная профилактика анемии 16

2.2. Вторичная профилактика анемии 18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 21

Введение

Анемия, или малокровие – это патологическое состояние, характеризующееся уменьшением концентрации гемоглобина (

Заключение

Анемия связана с нарушением физического развития и познавательных способностей детей, ухудшением психической и физической деятельности у взрослых, повышением риска инфекционных заболеваний и рядом других проблем. Дефицит железа и анемия относятся к одной из самых широко распространённых проблем общественного здравоохранения в мире, особенно в развивающихся странах, а также в странах, находящихся на переходном этапе, таких как ЦАРК. Эта проблема приводит к важным последствиям для здоровья и благополучия людей, социальной жизни и экономике. Она сказывается, например, на развитии познавательных способностей, снижении физической выносливости, а в тяжёлых случаях повышает риск смертности, особенно в перинатальном периоде. Важной проблемой в этих странах является материнская смертность. Есть также сведения о том, что анемия может приводить к снижению роста и увеличивает заболеваемость.

Тяжелая картина высокой распространенности анемии требует действий, необходимых для её устойчивого снижения. Надо разработать стратегии профилактики и борьбы с анемией.

Список литературы

1. Антипова Л.В., Куцова А.Е., Кузнецова Н.П. Разработка имитирующих продуктов для профилактики железодефицитной анемии для питания беременных женщин // Фундаментальные исследования. – 2008. – № 11 – С. 17-22

2. Берлинер Г.Б. Вопросы диагностики и лечения наиболее распространенных хронических гемолитических анемий // Клин. мед.-2010.-№10, С.91-95.

3. Берлинер Г.Б., Хейфец Л.М. Вопросы ведения больных анемиями в практике терапевта // Клин. мед.-2006.-№2, С. 60-62.

4. Бокарев И.Н., Кабаева Е.В., Пасхина О.Е. Лечение и профилактика железодефицитной анемии в амбулаторной практике // Тер. Арх.- 2008.-№4.-С.70-74.

5. Воробьев П.А. Анемический синдром в клинической практике. -М.:«Ньюдиамед».-2011.-165с.

6. Воробьев П.А., Герасимов В.Б., Авксентьева М.В. Клинико-экономический анализ железосодержащих препаратов // Рос.аптеки.-2011.-№4.

7. Дворецкий Л.И., Воробьев П.А. Дифференциальный диагноз и лечение при анемическом синдроме. М.: «Ньюдиамед АО».-2004.-37с.

8. Демидова А.В. Анемии: учебно-практическое пособие. М.:-2003.-88с.

9. Демидова А.В., Сысоев Н.А. Вопросы диагностики и терапии В12-дефицитной анемии // Клин. мед.-2006.-№1.-С.59-60.

10. Дементьева И.И., Чарная М.А., Морозов Ю.А. Анемия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 288 с.

11. Зейгарник М. Препараты железа в пересчете на чистый металл //Ремедиум.-2010.-№3.

12. Идельсон Л.И. Аутоиммуные гемолитические анемии. М.:«Каппа».-2003.-17с.

13. Казюкова Т.В., Самсыгина Г.А., Калашникова Г.В. и др. Новые возможности ферротерапии железодефицитной анемии // Клинич. фармакол. и терапия. 2010. — № 2. — С. 88-91.

14. Казакова Л. М. Дефицит железа и профилактика в практике врача-педиатра. Методические рекомендации.— М., 2010.— 23 с.

15. Кривенок В. Необходимое составляющее лечения железодефицитной анемии // Провизор.— 2012.— № 18.— С. 44.

16. Основы внутренних болезней / Под ред. И. А. Зупанца.— Х.: Прапор, 2009.— 82 с.

17. Мирошникова К.С. Анемия: лечение народными средствами. — М.: Медицина. 2007. — С. 124-168.

18. Шиффман Ф. Дж. Патофизиология крови.— М.—СПб.: «БИНОМ»-«Невский диалект», 2010.— 448 с.

Источник

Железодефицитные состояния (ЖДС) остаются актуальной проблемой здравоохранения во всём мире в связи с их высокой распространённостью, особенно среди детей раннего возраста, подростков. Они составляют группы высокого риска по развитию дефицита железа (ДЖ). В России распространённость ЖДС среди детей и подростков в течение последнего времени не снижается. Это обусловлено объективными социально-экономическими причинами, приводящими к ухудшению количественного и качественного (что более важно) состава пищевого рациона многих семей. В основном именно с алиментарным фактором связывают развитие ЖДС у грудных детей, а у подростков — с пубертатным периодом, на фоне которого у девочек наступают менархе. Нехватка железа наносит зачастую непоправимый вред здоровью детей и подростков, снижает качество жизни.

В настоящее время широкое распространение анемии отмечено во всем мире. Актуальность обсуждения этой темы очень велика, так как анемии — это довольно таки распространенные заболевания, связанные с массой самых различных причин. Ионы железа выполняют в организме человека очень важную функцию. Они входят в состав белков, осуществляющих перенос кислорода, цитохромов и железосеропротеинов, железосодержащих ферментов. Поэтому недостаток железа в организме приводит ко многим негативным последствиям. Избыточное содержание железа в организме тоже опасно. Оно приводит к развитию токсикозов, патологическому повышению уровня активных форм кислорода. Анемия возникает во все периоды жизни человека не только при различных заболеваниях, но и при некоторых физиологических состояниях, например, при беременности, в период усиленного роста, лактации. Важное социальное значение имеет проблема анемий у детей раннего возраста, так как анемия в этом возрасте может привести к нарушениям физического развития и обмена железа.

Цель данной работы изучить и проанализировать современный подход к лечению железодефицитной анемии. В соответствии с указанной целью поставлены следующие

Задачи:

1. Разобрать и проанализировать литературные источники по данной теме.

2. Изучить клинику и диагностику железодефицитной анемии у детей.

3. Изучить современные подходы к лечению железодефицитной анемии у детей.

4. Изучить вопросы, связанные с железодефицитной анемией у детей.

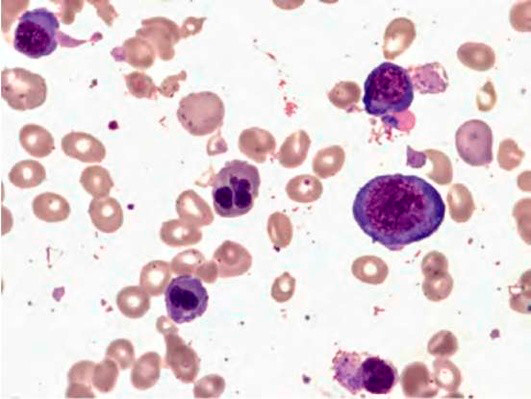

Анемия — гематологический синдром, проявляющийся снижением концентрации гемоглобина (НЬ) в единице объёма крови, нередко сопровождающийся также снижением числа эритроцитов, что приводит к нарушению снабжения тканей кислородом (гипоксии).

Из всех анемий самой распространенной является железодефицитная (ЖДА), которая составляет примерно 80% от всех анемий. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире более 500 тыс. человек страдает ЖДА. Распространенность ЖДА у детей в России и развитых европейских странах составляет: около 50% — у детей младшего возраста; более 20% — у детей старшего возраста.

Железодефицитная анемия (ЖДА) — это клинико-гематологический синдром, характеризующийся нарушением синтеза гемоглобина в результате дефицита железа, развивающегося на фоне различных патологических (физиологических) процессов, и проявляющийся признаками анемии и сидеропении.

Источник

| ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ | Поиск учебного материала на сайте | Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного. |

1.3. Проявления заболеванияДля железодефицитной анемии

Астеноневротический синдром характеризуется повышенной возбудимостью, раздражительностью, эмоциональной неустойчивостью; постепенным отставанием в психомоторном, речевом и физическом развитии; утомляемостью, вялостью, апатией, заторможенностью. Сердечно-сосудистый синдром сопровождается одышкой и сердцебиением, склонностью к гипотонии, приглушением тонов, функциональным систолическим шумом, выявляемыми при ЭКГ-исследовании гипоксическими и трофическими изменениями в сердечной мышце. Увеличение печени и селезенки, наблюдающееся при сопутствующем дефиците белков, витаминов, активном рахите, представляет собой гепатолиенальный синдром. Для мышечного синдрома характерна задержка физического развития, слабость сфинктера мочевого пузыря, что может проявиться энурезом (недержанием мочи). Синдром снижения местной иммунной защиты обусловливает поражение барьерных тканей и находит свое проявление в частых ОРВИ, раннем возникновении хронических очагов инфекции. Проявление вышеперечисленных 1.4. Редкие формы анемии

При белководефицитной анемии характерно снижение содержания белка в сыворотке крови. Уровень гемоглобина низкий, появляются микроциты и макроциты (эритроциты уменьшенных и увеличенных размеров). Витаминодефицитные анемии обусловлены недостаточностью железа, витамина В12 или фолиевой кислоты. Наследственная фолиево-дефицитная анемия выявляется обычно на первом году жизни, а В12—дефицитная — в возрасте около 2 лет. Анемия Якша-Хайема развивается при преобладании в питании детей козьего молока, содержащего мало железа и производных фолиевой кислоты. Проявляется отставанием в развитии, кровоточивостью, увеличением селезенки и, в меньшей степени, печени. Сидеробластные анемии обусловлены нарушением синтеза гемоглобина и дефектами включения в него железа. Уровень гемоглобина низкий, однако уровень железа в сыворотке крови высокий, а железосвязывающая способность сыворотки низкая, отмечается снижение лейкоцитов и тромбоцитов. Кроме этого, у детей с такой анемией обнаруживают структурные и функциональные изменения поджелудочной железы. Такие анемии могут быть при отравлении свинцом, лечении изониазидом (при тубинфицировании) и сульфаниламидными препаратами, при некоторых хронических заболеваниях, хромосомных нарушениях. Талассемия обусловлена нарушением образования белковых цепочек в структуре гемоглобина, дефектом утилизации железа. Отличием такой анемии отжелезодефицитной является ее наследственный характер — появление первых признаков болезни у детей 2-8 лет, реже — к концу первого года жизни, а также частота врожденных генетических аномалий (даунизм, аномалии развития черепа, зубов и др.). 1.5. ДиагностикаВедущую роль занимают показатели 1.6. ЛечениеЛечение любой анемии

лечение не должно прекращаться после нормализации уровня гемоглобина, так как первоначальное повышение гемоглобина является временным, компенсаторным, наряду с одновременным снижением его запасов в «депо». и т.д…………….. * Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Источник