Актуальность темы анемии у детей

Железодефицитная

анемия является очень важной проблемой

педиатрии и имеет не только медицинский,

но и социальный характер. Это обусловлено

широкой распространённостью анемии

среди детей, а также значительностью

отрицательных последствий для их

здоровья.

Последствия

железодефицита крайне неприятны, так

как любой недостаток железа в организме

нарушает снабжение клеток кислородом,

развивается железодефицитная анемия,

снижается иммунитет и, как следствие

этого, увеличивается риск инфекционных

заболеваний. У детей происходит задержка

роста и умственного развития, повышается

утомляемость и снижается успеваемость,

дети постарше жалуются на постоянную

усталость, происходят нежелательные

изменения в тканях и органах. Особой

ранимостью при железодефиците подвержены

эпителиальные ткани: кожа, слизистая

полости рта, желудочно-кишечного тракта

и дыхательных путей. Одной из причин

различных экзем, дерматитов и других

заболеваний кожи может служить именно

железодефицит. Нарушение слизистой ЖКТ

сопровождается нарушением процесса

всасывания питательных веществ, в том

числе витаминов и микроэлементов, таким

образом замыкается порочный круг.

Вовлечение в патологический процесс

центральной нервной системы при

железодефиците подтверждается отставанием

психомоторного развития детей, обеднением

их эмоциональной сферы с преобладанием

плохого настроения, вялости,

раздражительности, плаксивости. У

школьников значительно снижается

способность к концентрации внимания,

они быстро утомляются, у них снижается

индекс интеллектуальности. Как видно

из выше сказанного, железо невероятно

важно для растущего организма. По данным

педиатров, в нашей стране от ЖДА страдает

более 60% дошкольников и треть школьников.

К сожалению, эта проблема имеет тенденцию

роста.

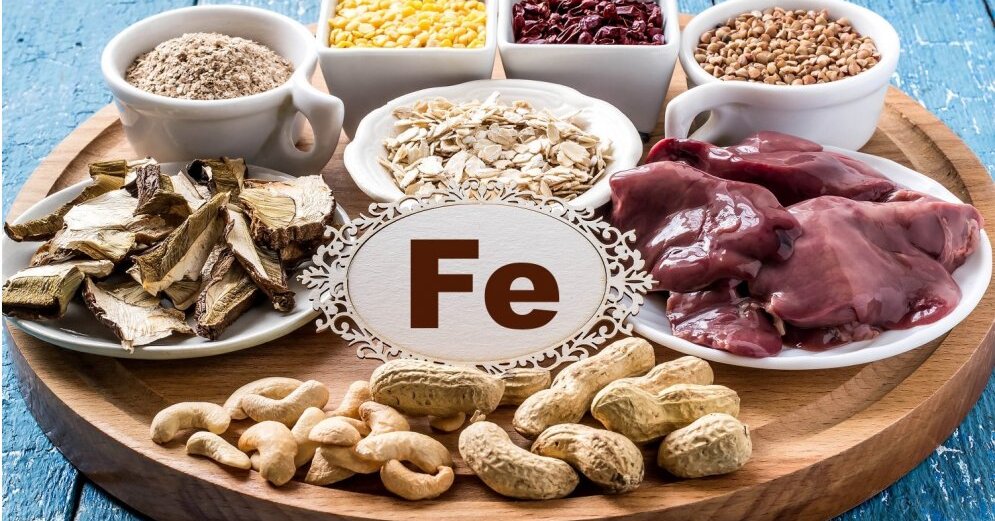

Основной причиной

дефицита железа у детей всех возрастных

групп остаётся несбалансированное

питание.

«Влияние

питания является определяющим в

обеспечении оптимального роста и

развития человеческого организма, его

трудоспособности, адаптации к воздействию

различных агентов окружающей среды, и

в конечном итоге можно считать, что

фактор питания оказывает определяющее

влияние на длительность жизни и активную

деятельность человека» (А. А. Покровский).

Здоровье человека более, чем на 90%

определяется его пищевым статусом.

Любое отклонение от так называемой

формулы сбалансированного питания

приводит к определённому нарушению

функций организма, особенно если эти

нарушения достаточно выражены и

продолжительны по времени. У 60-75% в

рационе в избытке присутствуют мучные

блюда и молоко, содержание железа в

которых невелико. Нерегулярное

употребление мясных продуктов и

вегетарианство (иногда вынужденное, к

сожалению — из-за материального положения

семьи) неизбежно приводит к недостатку

железа в организме ребёнка.

Что касается

младенцев, то в организме плода в период

внутриутробного развития содержание

железа невелико: потребность в нём

удовлетворяется за счёт материнской

крови. Незадолго до рождения содержание

железа резко увеличивается, и ребёнок

появляется на свет с определённым

запасом этого необходимого микроэлемента,

которого хватает в среднем на полгода.

Потом он истощается, и это обстоятельство

является как бы сигналом растущему

организму: пора переходить на дополнительное

питание. Так дело обстоит у здоровых

детей, родившихся в срок при нормально

протекающей беременности и находящихся

на грудном вскармливании. Среди

недоношенных детей, дети от многоплодной

беременности или беременности протекающей

с осложнениями, ЖДА диагностируется на

первом году жизни у 59-100% детей.

У детей,

находящихся на искусственном или

смешанном вскармливании, ЖДА диагностируется

в два раза чаще, чем у детей находящихся

на грудном вскармливании. Высок процент

анемии у быстрорастущих детей, темпы

роста которых опережают общепринятые

стандарты (72%).

Несмотря на то,

что ЖДА является одним из наиболее

изученных заболеваний, но до сих пор

остаётся неуправляемой патологией. При

сложившейся ситуации по заболеваемости

анемией, необходима разработка и

реализация программ по профилактике и

лечению ЖДА, что, в свою очередь, снизит

в дальнейшем процент попадания детей

в группу лиц с определёнными образовательными

потребностями. Одним из условий её

подготовки является сбор информации о

распространённости анемии и тяжести

болезни.

В свете

вышеизложенного, целью нашего исследования

явилось изучение распространённости

ЖДА среди детей, проживающих в городе

Петропавловск и её влияние на их

дальнейшее психофизическое развитие.

Исследование было основано на

статистической выборке.

Актуальность

Железодефицитные

анемии (ЖДА) — широко распространенные

заболевания, при которых снижается

содержание железа в сыворотке крови,

костном мозге и других депо. В результате

этого нарушается образование гемоглобина,

а в дальнейшем и эритроцитов, возникают

гипохромная анемия и трофические

расстройства в тканях.

По

данным Всемирной организации

здравоохранения (ВОЗ), железодефицитные

анемии встречаются у 1,7 млрд. населения

земного шара, а людей со скрытым дефицитом

железа, когда уровень гемоглобина

остается еще нормальным, а запасы железа

снижены — в 2 раза больше.

Группами

риска развития анемии являются женщины

детородного возраста, беременные и

кормящие грудью, дети в период быстрого

роста, доноры. Даже в развитых странах

Европы от 7 до 14 % женщин репродуктивного

возраста страдают железодефицитным

малокровием, В странах с более низким

уровнем жизни частота анемии достигает

50-60 %. В России до 30 % населения имеет

признаки железодефицитной анемии.

Таким

образом, дефицит железа — это одно из

наиболее распространенных патологических

состояний, которое встречается у 25-30 %

населения планеты, в связи с чем проблема

профилактики и лечения этого состояния

имеет большое социальное значение и

выходит за рамки одной только медицинской

компетенции.

Цель работы:

Изучить

деятельность фельдшера по организации

профилактической работы, направленной

на снижение анемии у детей младшего

возраста.

Задачи работы:

На теоретическом

материале изучить причины, клинические

проявления, лечение, дифференциальную

диагностику железодефицитной анемии,

как наиболее часто встречающуюся у

детей.Выделить ведущие

направления деятельности фельдшера

по профилактике анемии.На практическом

материале проанализировать истории

развития детей до 3-х лет (анализ Ф.112,

анализ работы отделения гематологии

«ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» и детской

поликлинике №6 г. Рязани) выявить

факторы, направляющие на развитие

железодефицитной анемии у детей.Сделать выводы и

наметить пути работы фельдшера по

профилактике железодефицитной анемии

у детей.Разработать

практические рекомендации по улучшению

профилактической работы фельдшера.

Гипотеза:

Нерациональное

питание ребенка, перенесенные заболевания,

недоношенные и маловесные, все это ведет

к развитию железодефицитной анемии у

детей.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Актуальность

темы:Анемии широко распространены

у детей во всем мире. В России анемия

встречается в среднем у 40% детей до 3

лет, у 1/3 – в пубертатном возрасте,

значительно реже – в другие возрастные

периоды, что обусловлено интенсивным

ростом ребенка первых лет жизни и

подростка, сопровождающейся пропорциональным

увеличением количества форменных

элементов и объема крови, высокой

активностью эритропоэза. В раннем

возрасте нарушения вскармливания,

инфекционные воздействия, ряд применяемых

лекарственных средств, угнетающих

функцию костного мозга, легко приводит

к анемизации детей, особенно со второго

полугодия жизни, когда истощены

неонатальные запасы железа.

Цель

занятия: Выработать практические

навыки общения студентов со здоровым

и больным ребенком его родителями,

целенаправленного сбора анамнеза,

исследования органов кроветворения у

детей, выявления основных клинических

признаков анемии; чтения результатов

лабораторных данных, особенностей

гематологических показателей при

различных формах анемий у детей; оценить

показатели периферической крови у

здоровых детей в разные возрастные

периоды; отработать оптимальные принципы

лечения дефицитных анемий у детей и

методы профилактики.

Общее

время занятия:5 академических

часов.

Оснащение:

Таблицы: Классификация анемических

состояний детского возраста; Схема

кроветворения; Первый и второй перекресты

лимфоцитов и нейтрофилов

Приложения:

Карта курации; Ориентировочная схема

лабораторного обследования при анемии

у ребенка; Анализы периферической крови

детей различных возрастных групп в

норме и при анемиях

Место

проведения:Областная ДКБ,

Детское отделение б-цы им. Семашко

Домашнее

задание: Кровь и кроветворение

у детей. Кроветворение и формула

периферической крови у детей в различные

возрастные периоды. Наиболее часто

встречающиеся изменения периферической

крови у детей при анемии, геморрагическом

диатезе, лейкозе, инфекционном

мононуклеозе, лейкемоидных реакциях,

аллергических состояниях, коклюше,

скарлатине, менингококковой инфекции.

Методика

исследования селезенки (пальпация,

перкуссия).

Анемии.

Классификация. Этиология, патогенез.

Клинико-гематологическая х-ка анемий.

Дефицитные анемии. Краткие сведения об

обмене железа и микроэлементов в

организме. Основные причины дефицитных

состояний в раннем детском возрасте.

Особенности клинико-гематологических

проявлений ранней и поздней анемии у

детей. Принципы лечения и профилактики

анемий у детей. Дифференциальный диагноз

с гемолитическими анемиями. Анемия

Минковского-Щоффара. Гемоглобинопатии.

Географическая распространенность.

Диагностика. Лечение.

План

самостоятельной работы студентов:

Самостоятельная

работа студентов с больными проводится

группами по 2-3 человека. Для курации

подбираются больные с дефицитными

анемиями. Студентам выдается методическая

разработка с картой курации, в которой

указывается последовательность осмотра

больного и задачи курации по теме.

Список

литературы:

Л.А.

Исаева (ред.): «Детские болезни» , 2оо2

Дополнительная

литература:

А.В.

Мазурин, И.М. Воронцов «Пропедевтика

детских болезней», М., 2ооо

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1: КАРТА КУРАЦИИ ребенка с

анемией

ЖАЛОБЫ: раздражительность, повышенная

утомляемость, извращение и снижение

аппетита, расстройство стула, рвота,

повышение температуры тела.

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ: Анемия в семейном

анамнезе; частые повторные беременности;

конфликт по резус-фактору или ABО-системе.

Течение беременности: анемии у матери,

другие заболевания, токсикозы, кровотечения

во время беременности, многоплодная

беременность, преждевременные роды.

Дефекты вскармливания: ранний перевод

на смешанное или искусственное

вскармливание; позднее введение соков,

овощей; длительная лактация у матери;

одностороннее белковое или углеводное

вскармливание; преобладание растительной

пищи при недостатке белка.

Перенесенные заболевания, способствующие

снижению абсорбции алиментарного железа

или повышенному расходу железа: рахит,

аномалии конституции, дистрофии, острые

желудочно-кишечные заболевания,

пневмонии, глистные инвазии.

Уход за ребенком.

ОБЪЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:

Оценить физическое развитие ребенка,

динамику веса, психомоторное развитие.

Состояние кожных покровов: бледность,

восковидный оттенок, цианоз носогубного

треугольника, желтушная окраска,

пигментация, сухость кони, кровоточивость,

кровоизлияния, пастозность лица и век.

Состояние слизистых: бледность, цианоз,

кровоточивость, некроз, сухость.

Состояние костной системы: готическое

небо, аномалии прикуса и другие стигмы

дисэмбриогенеза.

Лимфатические узлы: увеличение в

размерах, в числе.

Органы дыхания и кровообращения: число

дыхания и частота пульса, расширение

границ сердца, звучность тонов,

систолический шум и др. изменения.

Органы пищеварения: сглаженность

сосочкою языка, яркость языка, расстройство

стула, увеличение печени, селезенки,

другие изменения.

Другие органы: …

Оценка общего и биохимического анализа

крови: Hв, кол-во эритроцитов, цветной

показатель, анизоцитоз, пойкилоцитоз,

гипохромия эритроцитов, полихромия

эритроцитов, микроцитоз, мегалоцитоз,

ретикулоциты (до 1%, выше 1%, отсутствие

ретикулоцитов), нормобласты и эритробласты

в периферической крови, осмотическая

стойкость эритроцитов, содержание

сывороточного железа в крови, содержание

белка в сыворотке крови (гипопротеинемия,

диспротеинемия), содержание билирубина

в крови (повышение), повышение СОЭ,

лейкопения, тромбоцитопения, индекс

гематокрита, реакция Кумбса и др.

Какие лабораторные данные вам нужны

для подтверждения диагноза?

Используя сведения, выявленные Вами

при обследовании ребенка, необходимо:

1) сформулировать диагноз с указанием

формы анемии с учетом этиологии,

преобладающего дефицита, тяжести

заболевания

2) назвать наиболее сильные доводы в

пользу каждой формулировки

3) провести дифференциальный диагноз

4) составить план диетического и

медикаментозного лечения анемии

Приложение

2:

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ

СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ

АНЕМИИ

*При

анемии легкой степени: концентрация

Нв, СОЭ, кол-во лейкоцитов, тромбоцитов

(если возможно ретикулоцитов).

*Если

концентрация Нв менее 100 г/л также

необходимы: определение лейкоцитарной

формулы и морфологии клеток крови СОЭ

и, если это технически возможно,

распределение эритроцитов по диаметру.

Первый признак дефицита железа —

появление в периферической крови

эритроцитов малого размера. СОЭ может

оставаться нормальной.

*Наличие

микроцитоза обычно означает дефицит

железа. Если СОЭ не изменена или увеличена,

необходима прямая проба Кумбса. печеночные

и почечные функциональные пробы,

исследование мочи и кала для выявления

крови.

*Если

при анемии содержание других клеток

крови нормально, прямая проба Кумбса

отрицательна и отсутствуют признаки

кровотечения, необходимости в неотложных

мероприятиях нет.

*Если

проба Кумбса положительна, у больного

имеется аутоиммунная гемолитическая

анемия. Следует начинать лечение в

стационаре преднизолоном; по неотложным

показаниям — переливание эритроцитарной

массы.

*Если

при гемолитической анемии проба Кумбса

отрицательна, следует обратить внимание

на наличие сфероцитов в мазке крови,

группу крови матери и новорожденного,

семейный анамнез, этническое происхождение,

наличие инфекционных заболеваний,

принимаемые лекарственные средства и

результаты теста осмотической

резистентности эритроцитов для д-ки

наследственного сфероцитоза.

*Дополнительную

информацию о наличии гемолиза можно

получить при определении концентрации

билирубина и гаптоглобина в сыворотке

крови. Значительное увеличение

концентрации гемоглобина в плазме крови

и наличие фрагментов эритроцитов в

мазке крови х-ны для внутрисосудистого

гемолиза. При сочетании анемии с

тромбоцитопенией необходимо выяснить,

нет ли признаков поражения ЖКТ, и

определить концентрацию креатинина в

сыворотке крови (возможен

гемолитико-уремический синдром).

*Анемия

при нормальной или увеличенной СОЭ,

сопровождающаяся уменьшением кол-ва

ретикулоцитов, может быть обусловлена

гипоплазией костного мозга. При

апластическом кризе, при сфероцитозе

или детской эритробластопении, содержание

остальных клеток крови не изменено.

Также необходимо помнить о редких

врожденных синдромах — анемии

Дайемонда-Блэкфена (у новорожденных) и

анемии Фанкони (у детей старшего

возраста). В таких случаях следует

провести исследование пунктата костного

мозга. При наличии отклонений состороны других клеток крови

(гранулоцитопения, тром6оцитопения)

необходима немедленная госпитализация

в гематологический стационар — д-ка

лейкоза и острых гемолитических анемий

*При

микроцитарных анемиях (не корригируемых

препаратами железа) необходимо изучить

семейный анамнез, выяснить этническое

происхождение, определить концентрацию

гемоглобина у родителей, провести

электрофорез гемоглобина и исследование

на фетальный гемоглобин для уточнения

диагноза малой талассемии и гемоглобинопатии

(гемоглобин S,C,E).

Соседние файлы в папке УМК 5 курс

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Автор: Julia66smoll • Ноябрь 19, 2018 • Курсовая работа • 4,364 Слов (18 Страниц) • 1,442 Просмотры

Страница 1 из 18

Роль медицинской сестры в профилактике анемии у детей

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ 5

1.1. Этиология и классификация анемий 5

1.2. Диагностика и лечение анемии 8

ГЛАВА 2 СЕСТРИНСКИЙ УХОД ПРИ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ 11

2.1. Сестринская деятельность при уходе за детьми с анемией 11

2.2. Мероприятия по профилактике анемии у детей 15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 22

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы: Анемия у детей (малокровие) – патологическое состояние, сопровождающееся снижением уровня гемоглобина и эритроцитов в крови ребенка. Анемия у детей – чрезвычайно распространенное заболевание в педиатрии. Около 40% случаев анемии диагностируется у детей в возрасте до 3-х лет; 30% — в пубертатном периоде; остальные – в различные возрастные периоды развития ребенка [4].

Частое возникновение анемии у детей обусловлено их интенсивным ростом, активностью процесса эритропоэза, прогрессивным увеличением числа форменных элементов и ОЦК. Вместе с тем, аппарат кроветворения у детей функционально незрел и весьма уязвим перед лицом различных воздействий. Нормальное протекание кроветворения у детей требует большого количества железа, белка, витаминов и микроэлементов, поэтому любые погрешности вскармливания, инфекции, токсические воздействия на костный мозг способны вызвать развитие анемии у ребенка. Особенно чувствительными в этом плане оказываются дети второго полугодия жизни, у которых истощены неонатальные резервы железа. Длительно существующая анемия у детей сопровождается развитием гипоксии, глубокими тканевыми и органными изменениями. Дети с анемией отстают в физическом и умственном развитии от здоровых сверстников, чаще страдают интеркуррентными заболеваниями, склонны к развитию хронических патологических процессов и различного рода осложнений.

Объект исследования: анемия.

Предмет исследования: роль медицинской сестры в профилактике анемии у детей.

Цель исследования: изучение роли медицинской сестры в профилактике анемии у детей.

Задачи исследования:

1. Выяснить этиологию и клинику заболевания;

2. Изучить диагностику и лечение анемии у детей;

3. Проанализировать сестринскую деятельность при уходе за детьми с анемией;

4. Проанализировать мероприятия по профилактике анемии у детей.

Практическая значимость исследования: Результаты проведенного исследования и новые теоретические подходы могут быть использованы в процессе анализа анемии у детей, её клинической характеристики и эффективности терапии.

Методы исследования:

- Анализ литературных данных;

- Информационно-поисковый;

- Вербально-коммуникативный;

- Аналитический.

Структура работы целью и исследования, а необходимостью последовательного материала.

Работа состоит из введения, 2 глав, , списка использованной литературы.

Во обозначены актуальность, цель и работы.

В главах работы приведены данные, полученные в ходе проведенного исследования.

В представлены основные и даны рекомендации по теме исследования

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ

1.1. Этиология и классификация анемий

Факторы, способствующие развитию анемии у детей, делятся на антенатальные, интранатальные и постнатальные.

Антенатальные факторы действуют в течение внутриутробного развития. Для нормального протекания процессов кроветворения у ребенка за период беременности его организм должен получить от матери и накопить достаточное количество железа (около 300 мг). Наиболее интенсивная передача железа от беременной и его депонирование у плода происходит на 28-32 неделях гестации [15].

…

Доступно только на Essays.club

Источник